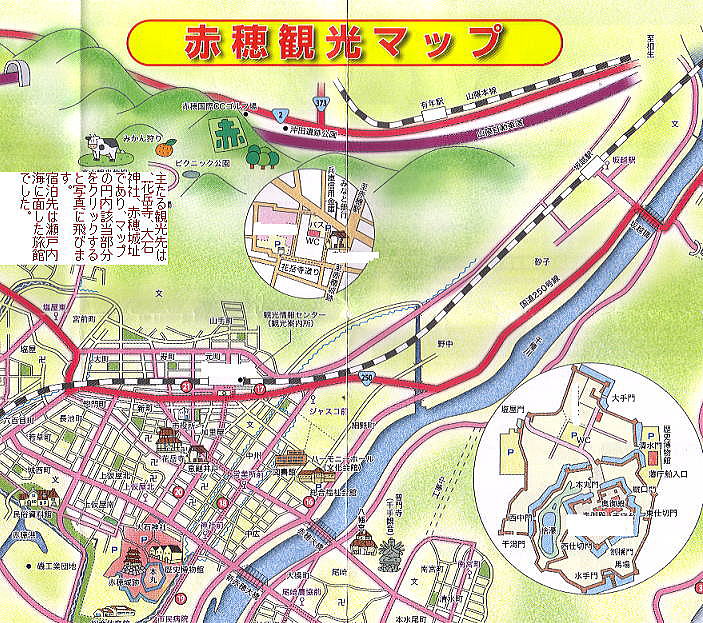

駅の正面にきれいな植え込みがある 下の商店街は塩饅頭などの和菓子店、そばや、陶器店など |

駅近くのユーモラスな案内板 駅近くのユーモラスな案内板 |

|

|

◆駅周辺と町並み

午後3時ごろの赤穂の町並みは真に静かだった。ウイークデイにしても駅前通の商店街がこんなに人影まばらとは… 喧騒の街東京から来た者にはちょっと信じがたいことだ。旅館集合時間には未だ間があったのであたりをと一回りし、EKIMAE(駅前のことかしら…)というレストランでコーヒーを飲んだ。

所在無げなマスターと思しきオヤジさんが一人つくねんと座っていたが、この辺りで見かけないヘンなじじい(私)が飛び込んできたのでちょっと怪訝な顔をした。コーヒーは「ぬくいのでよいか?」と聞かれた。

ホットかアイスか?などとヘンな外来語を使わないのが気に入った。思ったより美味かった。

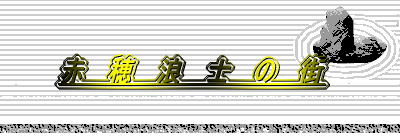

◆花岳寺と息継ぎの井戸

台雲山 花岳寺は歴代藩主と浅野家の菩提寺だ。ここには家老の大石内蔵助以下、四十七士の墓もある。

ただし、ここに祀られているのは髪の毛だという。お骨は芝高輪の泉岳寺にあるのは云うまでもない。

境内は大変美しかった。観光客は私以外にタクシー一台で乗りつけた数人のオバサンだけだった。確か6人おいでになったがどうやって1台に乗ったのだろうか。

拝観料を支払うと寺の女性が案内をしてくれる。私は女性たちの後をノコノコついてまわった。義士のお墓参りを済ませ、資料館で四十七名の木像を見た。いずれも丁寧に彫られており、一人ひとり興味深く拝見した。

拝観料を支払うと寺の女性が案内をしてくれる。私は女性たちの後をノコノコついてまわった。義士のお墓参りを済ませ、資料館で四十七名の木像を見た。いずれも丁寧に彫られており、一人ひとり興味深く拝見した。

行年最年長者は堀部弥兵ェで77才、最若年は大石主税の16才だった。義士たちの半数は100石〜300石程度の禄高だったが、後の半数は殆ど録を食んでいる人はいなかった。貧乏侍達が主君のあだ討ちのためとはいえ江戸までたどり着き、艱難辛苦の末、目的を果たすのはさぞかし大変だったろう。想像に余りある。事の良し悪しは別として心から感服した。

|

|

|

|

|

|

討ち入りの際 の装束? 山賀流の陣太鼓を 鳴らしたのだろうか |

◆大石神社と周辺

浅野家の家老大石内蔵助は1500石を拝領していたという。云うまでもなく赤穂浪士討ち入りの立役者だ。

彼にちなんだものは数多く見られる。代表格は大石神社だ。ここも境内は広く美しい。

資料館の陳列物も興味深い。そこで分かったことだが討ち入りのときの服装は、おそろいの白黒模様の陣羽織というスタイルではなく、それぞればらばらだったらしい。

|

|

資料館 |

四十七士絵図 |

儀式殿 |

◆赤穂城址

下の写真は城の本丸門の内部と、いわゆる奥御殿があった址である。当時各部屋は細かく仕切られていたことをうかがい知ることが出来た。当時殿様を中心に男女家臣がどんな生活を営んでいたのだろうか。しばしその思いに耽った。

お濠の址と思われる池も見受けられた。天主台址に上ってみたがなるほど眺めがよい。天守閣は現在残っていない。現在修復工事が進められているようだが、ここも人影はまばらだった。

後先のことを考えず、私情に駆られ江戸で刃傷沙汰を起こし、将軍の怒りを買いお家断絶になった無法者の「トノ」を持った家臣は気の毒だな…とフト思った。短気は損気だよなぁ。

|

|

|

|

宿泊先は駅から車で20分ほど走った瀬戸内に面した「祥吉」という温泉旅館?だった。目の前に横たわっている島は小豆島だという。晩春の海は凪いでおり、本当にのどかな景色だった。 タクシーの運転手によると春は晴れていてもぼんやりかすんで見えることが多いという。この日は珍しく見通しがよいとのことだった。昔は塩田が一杯に広がっていたらしい。赤穂の天然塩は有名で今でもこの地方名産品の一つだ。 この旅館の売り物は新鮮な魚介類の味と海に面した岩風呂から眺める瀬戸内の景色、心地よい潮風だ。人気があるのかウイークディなのにほぼ満室状態だった。家族連れと思しい人々を多く見かけた。 |

|