帰国子女等の受け入れと国際教育の足跡---民間活動団体の歴史と分析---

目白大学大学院国際交流研究科 小 山 和 智(学籍番号0191005)Ⅰ.論文の構成

序 章 研究目的と方法

第一章 帰国子女等の状況の推移

第1節 帰国子女等の数の推移と社会的背景

第2節 帰国子女等の受け入れ体制の推移

第3節 「帰国子女」のイメージと問題の所在

第二章 様々な団体の活動

第1節 海外子女教育振興財団の活動

第2節 経済団体等の活動

第3節 ボランティア団体等の活動

第4節 ネットワーク型のグループ

第三章 自己認識の変遷と活動の関連性

第1節 日本人の自己イメージと団体活動の相関

第2節 「管理社会」論とネットワーク

結 論 と 展 望

Ⅱ.要 旨

(1) は じ め に

| 東京オリンピックから40年近く経った。この年月は、第二次世界大戦後のわが国の教育現場が“異文化”に出会い、教師も保護者も、そして子供たちも格闘した過程であった。「カルチャーショック」などという言葉も理解できなかった状態から、やがて国民全体が「国際化」の波に揉まれ、傷つきながらも歩き続けて、やっと「多文化共生」の地平が望めるところに辿り着いたといえる。その「異文化間の教育」の流れを実務的な側面、とりわけ教育現場を周辺から支援し支えてきた民間団体の活動を歴史的に総括しておく責任を感じて研究を続けてきたが、これはその中間報告である。 |

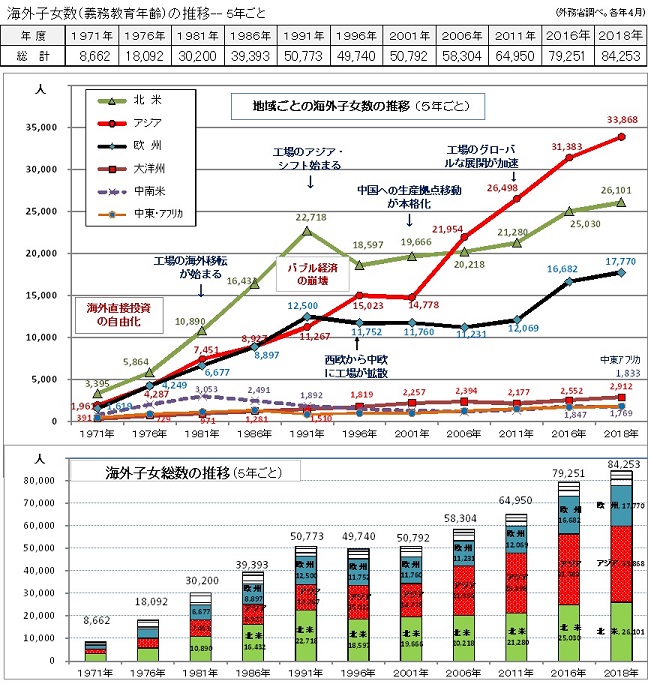

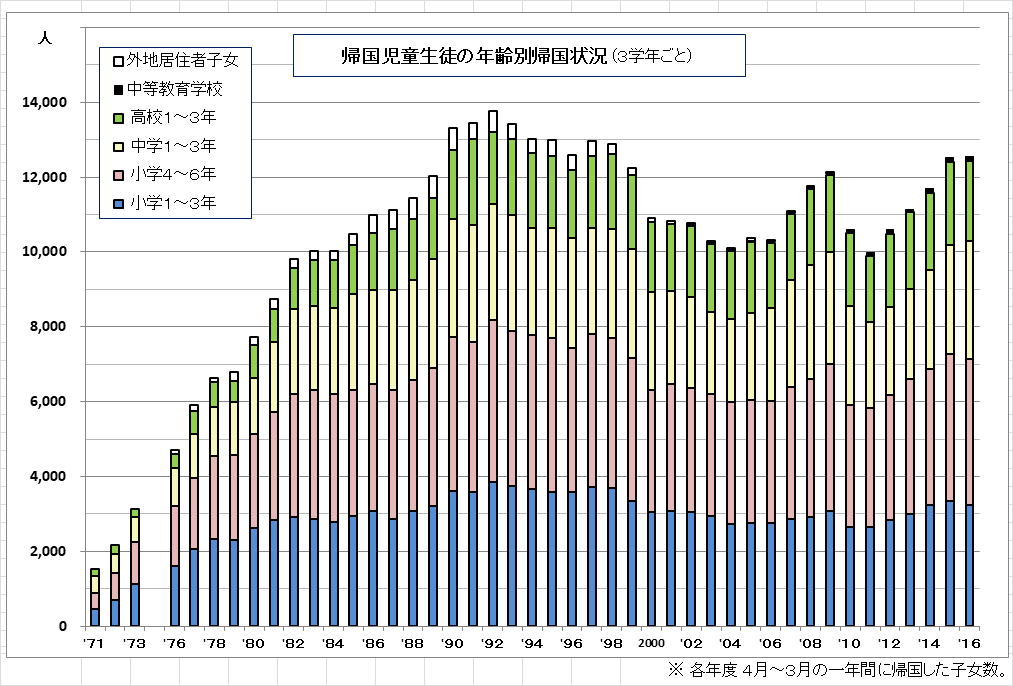

(2) 現実の先行と行政の後付け

| 本論では、帰国子女等の教育に関連する民間諸団体の活動の軌跡を辿りながら、当事者の意図や葛藤、果たした役割などをできるだけ総合的に見ていく。そこでは、目の前の事態に当惑しつつも子供たちの救済・支援活動に身を投じた実務担当者やボランティアたちが、教育制度の狭間に生じた問題を社会に向かって提起していったこと、行政側は先行する現実に辛うじて後付けをしていったという構造が見えてくる。 まず経済情勢からいえば、1960年代は営業担当を主体とした“尖兵”のような駐在員が次々と派遣されていった時代であり、1970年代は海外直接投資の自由化と通貨変動相場制を背に、財務・経理担当も加えた40歳前後の駐在員が現地法人を設立すべく大挙派遣された時代であったこと。1980年代には円高不況を克服するために工場の海外移転が始まって、現場の技術者から人事・総務担当者らも派遣されるようになり、駐在員の年齢幅も「30歳前後から50歳前後」と大きく広がったうえ、出身地の地方分散、赴任期間の長期化傾向が強まったこと。1980年代後半には更なる円高の進行で部品メーカーの海外移転が相次ぎ、日本の地方都市から海外の地方都市への派遣が一層増加したこと。そして、1990年代にはバブル経済が崩壊する中で製造業のアジアシフトが起こり、駐在員の若年化が始まったこと、などが歴史的に整理できる。 それにより、海外に帯同される子供は急増し、数年後に帰国してきた子供たちは国内の教育現場を当惑させた。同年齢の子供の数から比べれば、わずか5百分の1程度に過ぎない子供たちだが、既存の常識や教育技術でこなせない子供の急増、高学年化と低年齢化、地方への分散、中国残留孤児や外国人労働者の子女の急増、と次々に生ずる問題に、保護者や民間の企業・団体は改善を求める一方で、独自の救済・支援活動を始めていく。予算もノウハウもなく現実を切り拓いていって 何とか目途が立つ頃になってやっと、「制度」が生まれるというパターンの連続であった。 |

(3) 自己イメージの大切さ

| 1980年代初めまでは、「帰国子女等の“急増”に対する日本の社会の対応には問題がある」という駐在員家族からの問題提起が、ともすると「帰国子女に問題がある」という印象を持たれ、「早く“日本人並み”の状況に戻してやらなくては」という“救済”と“同化”の対応に陥っていたことは否めない。教師や保護者が躍起になって頑張れば頑張るほど、「“日本”という異国に来ている」という感覚の子供たちとの行き違いは生じ易かったといえる。まして外国人子女たちは、一層辛い条件下に置かれていたことが想像できる。この時代のボランティア活動は、「日本を“啓蒙”する」という

一種のエリート性を帯びたものであった。 やがて「帰国子女」が「国際人の卵」と期待されるようになり、学校にスムーズに編入学させてもらえる時代になっても、子供たちの安らぎにはならなかった。外国人子女たちは、さらにしばらく“放置”された。国内育ちの子供であっても“居場所”を得難くなった学校社会で、「異文化的背景をもつ子供」たちは、ますます辛い状態に追い込まれていく。その原因が、一人ひとりが互いに多様性や「自分と異なること」を許容し尊重し合うことができないでいる点にあることに関係者が気づくのは、 1990年代に入ってからである。 30年余りの間に様々な団体が生まれ、活動し、消えていく、あるいは変容していく様子を辿っていくと、それらの活動のあり方が日本人の自己イメージの変遷と深く関わっていることが分かってきた。1960年代から「肯定的特殊論」が高まっていって「同質・単一社会」のフィクションや「神話」が社会に蔓延していったことが、国の内外で“文化摩擦”を起こし、帰国者たちの「異議申し立て」もますますエスカレートしていった。しかし、運動を担っていた彼らまでが日本の「同質・単一社会」を信じていたことが、活動を歪めた形にし、運動を空回りさせた側面も見えてくる。 1990年代に入って、その虚構が反省され、多様なままで「棲み分け」「共生」を求める時代になると、帰国子女や外国人子女などを日本の社会に「同化」させる正当性もなくなってしまった。周囲の大人たちが「日本人は多様で雑種である」という自己イメージを的確に認識し、全ての子供一人ひとりに健全な自己イメージを持たせ「自尊の心」を心を育ませることこそ、真の意味の受け入れ体制や国際理解教育に不可欠だったのである。 |

(4)“ネットワーク”の萌芽

| 1980頃、「止むに止まれぬ衝動」に突き動かされてボランティア活動に参加した人たちの中に、既に、組織論・集団論における“ネットワークキング”の感覚が認められることは確かである。当時の官庁や企業ではまだ、社会の課題克服は職場のヒエラルキーの中で努力するのが普通だったので、そうした既存の組織の外から問題提起をしていくには、“ネットワーク”型にならざるを得なかった。ところが、“緩やかなつながり”を持てる“開かれた”パートナーの絶対数が不足していて、なかなか機能できないでいた。 その時代にアメリカや欧州のNGOを実際に見て帰国した母親たちが「自分たちにもできる」と活動を始めたものの、日本の社会がそれを支えるだけの条件がまだ整っていなかったのは不幸である。とりわけ、インターネットという道具と環境が備わっていたら、全く違った形になっていたであろう。 1990年代に生まれた、あるいは若返りに成功した団体では、ピラミッド型ではない組織を構成することで目的を達成する機能を備えている。専門的訓練を受けたセミプロのネットワークとして組織を作り上げていく彼らは、あっけないほど緩やかなつながりをもっているがために、広がりと機動性を活かせているのである。古い頭で考えるボランティアとはほど遠い “人・モノ・金”の調達力もある。そこには、“開かれた”社会のあり方、さらには新しい「公共」を創出する可能性すら感じられ、「異議申し立て」「吊るし上げ」で注目された「管理社会」論が 「ネットワーク」という概念に見事に洗練されてきたといえる。その意味では、1970年代に生まれた団体の苦労は、“必要な学習プロセス”だったのかもしれない。 |

(5) お わ り に

| 膨大な数の調査対象者と日本全国に亘る広さを相手にして、個人で収集・接触できる資料や情報には自ずと限界があるし、せっかく集めたものについても、消化不良どころか仮説すら十分に提示できていない状態ではないかとの批判を受けかねない。しかし、ともかく先行研究のほとんどなかったこの領域に、ひとつの先例を残すことはできたのではなかろうか。とりわけ、社会から注目されることもなく、放置すれば冥界に消えたであろう情報や“志”を少しでも公の形に残せたことは、興味をもつ研究者が今後の調査・研究で さらなる広がりと深みを増していく際に、資料やヒントを供することになるであろう。 |

【注意】 この論文執筆から10数年を経過していますので、参考資料は

差し替えます。(2018年12月)

※各企業・団体等の設立時の資料・情報は、学術研究目的の方に対してのみ提供します。

1980年代~1990年代の企業内相談室の設置状況は、別掲。

◎ご意見・ご要望・ご連絡は、こちらへ