| 昨年暮れに引き続いて「第九」の合唱に参加した。 1月から週一回稽古に加わり2月末の演奏会に臨んだ。 正に壮大なスケールの音楽会だった。 これを機会にできれば今後も参加したい。 今年も間もなく、各地で暮に向けて合唱稽古が始まる。 |

|

◆練習風景

何しろ参加人口がけた外れに多いので、練習は昨年11月ごろから全国各地で行われていたようだ。東京およびその近郊でも連日どこかで行われていた。私は1月13日両国の東京江戸博物館の大ホールで行われた午後の稽古に参加した。

練習場は江戸東京博物館の一階にある500名近く入る立派なホールであり、我々は観客席の椅子に座り指導者はステージの上から指導する。すわり心地は満点で、照明が薄暗いため眠くなるようなコンデジョンだった。

参加者はパート所定の席に座るがホールが広いためややばらけていた。日中のことなので、女性の数が圧倒的に多く、男はここでも劣勢。

特にテノールの総数は毎回20〜30名前後で少なかった。稽古の中味は基本的に変わらないが指導者は毎回のように変わる。参加者は圧倒的に年配者の「第九」経験者が多く、5回以上参加が半数程度占めていたようだ。

|

|

左は練習会場入口 上はステージの様子 小型のグランドピアノ |

私は昨年暮に労音の合唱団で「第九」を歌ったが、すべてを自信もって歌えたわけではない。ま、超難しい合唱曲なので当然のことだと思うが…

今回の稽古でその時と少し異なる感じを持った点について少し述べてみたい。

★自分のパートを歌うときには起立する

前回の稽古の時には発声練習や通しで全楽章を歌うときは別として座って歌っていたが、今回は原則起立だった。これは強制されたわけではないが、椅子がふんわりとし体が沈みこむので座ると声を出すのはムリだった。

★館内は薄暗く楽譜は殆ど見えなかった。

★発音の稽古は専任の先生から念入りに行われていた

★練習会場が階段状なのと広いので周りの人の歌声は判然としなかった… などだ。

この大イベント参加は予め登録し、費用を支払えば、稽古を総てサボり、本番のみ参加もOKだ。親族に学生時代から歌ってきた者がいる。彼女はソプラノパートだが、多忙で?最近は稽古には一切参加せず当日いきなりゲネプロに参加し、すぐぶつっけ本番だ。

いくら経験者で忙しいといってもこれは少し乱暴だと思うのだが…ま、これは一種の国技館名物の「お祭り」なのでうるさいことを言っても始まらないのだろう。

◆前夜祭とゲネプロ→合唱団員の指揮者批判は的外れ

今回は第21回目の演奏会だそうだ。前日の2月26日に前夜祭があり、その後オーケストラとのリハーサルが行われた。指揮者はドイツから招聘されたローラントバーダ−氏であった。参加者は目の子算で2000名程度か。丁寧なリハーサルだった。

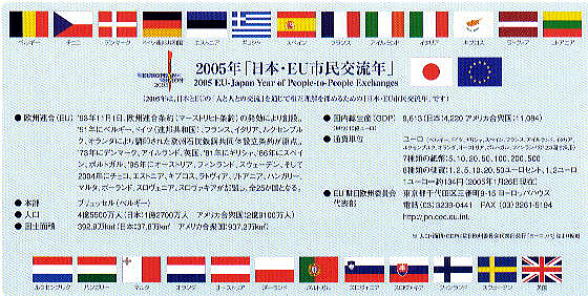

今年は日本と欧州連合(EU)加盟25か国の交流を深める市民交流年に当たるとのことであり、そのためEUの推薦でこの方が招聘されたとのことだ。

そして「第九」の最終楽章「歓喜の歌」は公式に「EUの歌」になっているとのことだ。

| 第四楽章、合唱最後のクライマックス855小節〜 prestissimoのテンポは超特急だった。一通り歌い終わった時、合唱団のあちらこちらから「エェー!早すぎる…」という声が聴こえた。近くの団員は「このテンポは何だ!}と云わんばかりに舌打ちまでしていた。 だが私はこのような反応は全くおかしいし、お門違いもいいとこだと感じた。われわれ合唱団はマエストロの要求に出来る限り即応して音楽創りに協力すればよいのだ。テンポについてゆけなければ自らの技量を責めるべきだろう。マエストロに責任はない。私は素晴らしい音楽造りだと感動した。 カネを支払って聴きにくるお客さんなら批評は自由だ。下手ならブーイングもあり得る。 しかし自分らは出演者なのだ。テンポのことでブツブツ云うなどはもっての外だ。「素人の合唱団」の分際でこんな批判や文句を口にすることは的外れだ。素人の思い上がりで恥ずべきことなのだ。 わが国の西洋音楽のレベルは国際的に見てまだまだ程度が低いなと改めて感じた。 因みにコンサート歴代の指揮者は、初めの頃は故石丸寛氏が連続して10回ほど振っていたが、その後は16回目まで大友直人氏が指揮し17回目からは外山雄三氏をはじめ毎年人が変わり、今日(第21回目)に至っている。 |

|

前夜祭で面白い出し物があった。題して「向島・浅草花街の競演」といいキレイどころによる太鼓を中心とする演奏と踊りのショーであった。非常に美しく見ごたえがあった。わが国の伝統文化である。両国国技館にふさわしい出し物だった。

前段行われた国土交通省の役人ら3名による「首都圏の川と水のトークショウ」というセレモニーは全く論外で退屈極まりないお話。

|

|

|

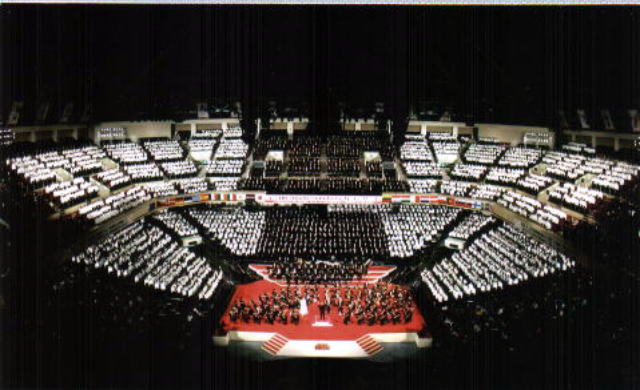

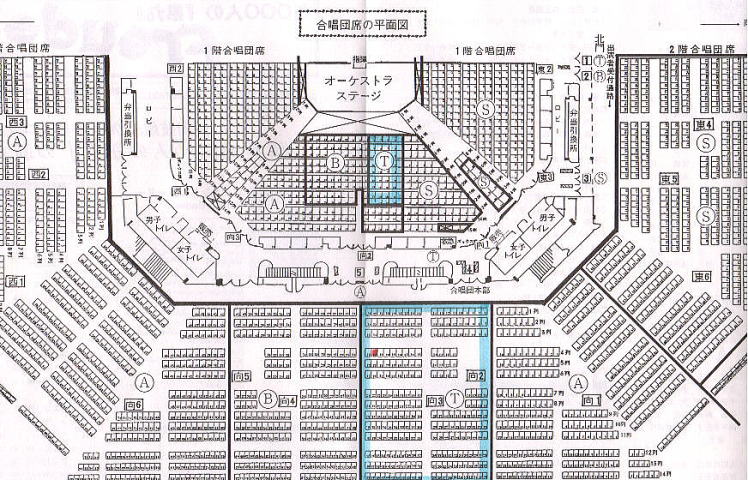

★合唱団員はすべてが指定席に座り、最終楽章を迎える。

|

公式の登録者数は5047名だか実際の参加者は勿論それを下回っている。都道府県別の内訳は下のグラフのとおりだ。 |

|

|

|

|

義弟のH氏と共に一休み |

2月の最後の日曜日当日は日本晴れだったが「光の春」であり外は非常に寒かった。 午前中にゲネプロが行われたが第一楽章から指定席に座り、第四楽章のバリトンソロが始まる直前に全員が起立する。その間オーケストラの演奏をじっくり聴くことができるが、薄暗くシートは快適なので中には居眠りする人も… 緊張を保ち続け、合唱の第一声を発するのはかなり難しい。一通り終わった後、何箇所か修正がなされたが、マエストロからソプラノパートに対して何度か高い声の音程を持続して出すよう要求があった。 ゲネプロの最中おかしなことが起きた。ソリストの代表格のバリトンのK氏とマエストロの意見が合わなかったらしく、何度か中断し、K氏が指揮台近くまで歩み寄り何かしきりに言っている。マエストロは何回となく指揮を中断し調整、最終的にソリストの意見を受け入れたらしいが、見ていてあまり気持の良いシーンではなかった。 |

本番まで休憩時間はたっぷりあり、昼食は館内で弁当を食べる。お茶なども用意されており問題は無い。体験者が多く、戸惑ったり混乱するようなことは一切無かった。ただ当日館内はかなり寒くスースー風が吹いていた。あれだけ広い空間だと暖房してもなかなか温まらないのかもしれない。女性のトイレは増設してあったがいつも長蛇の列だった。

◆本番で

当日、私はテノールのパートだったが左のバリトンの歌い手との境に位置していた。

彼は前日のリハーサルのときからからゴソゴソとせきをしていた。本番前に彼と少し話をした。彼は私に対して「風邪をひき、お聞き苦しく申し訳ない」と陳謝しこんな話しをしてくれた。

「昨日岐阜の第九仲間と上京し初めて5000人の第九に参加した。前夜は仲間と共に初めて「ちゃんこ鍋」を食べた…今日は昨日より喉の調子は良いようだ…」と、周りのお仲間を含めて風邪とは思えないほどの美声で歌っていた。全国には熱心な第九ファンが大勢いるのだ。そしてバカにならない投資をして東京に一泊して歌うのだ。私には決してまねできない事であり、心からエライと感心した。

第一部は各種催しがあり、午後3時から第二部として第九の演奏が行われた。

席に座ったまま第九の第一楽章から出番までゆっくり音楽に浸ることが出来た。オーケストラの音は大変美しかった。

5000人もの大合唱となると音楽的にみてどうのこうのというのは当たらないだろう。技術的に見て上手い下手ではなく、ヴォリューム感が勝負なのだ。

パート別人数構成のアンバランスもあると思うがそんなものはどこかへ吹き飛んでしまう。お客さんがどのように感じたかが最大のポイントだ。

歌っていると他のパート、特に女性の歌声が一瞬遅れるように感じたが、これはお互いにあまりにも離れすぎているため時間差が生じるようだ。指揮棒の通り歌ってもバラバラに感ずることがあったがやむを得ないだろう。

演奏そのものは熱気に包まれ感激のうちに終わったが、改めて「第九」が人間の声に殆ど楽器に近い高い音を求めていることを実感した。

アンコールはすぐ横を流れる「隅田川」にちなんで滝廉太郎作曲の「花」が歌われた。

前年度行われた参加者アンケートを読んでみると「本番のとき音程がかなり外れて歌っている人が多い…」という感想があった。これはもしかすると私にも当てはまるかも知れないなぁ…と思った。そして20回以上参加し続けている人が1割近くいる反面、初めて参加が2割を超えている。経験、レベル共にさまざまであり、膨大な人数と相まって高度な合唱表現は無理な話だと感じた。

このイベントの運営は実に大変な仕事だと思った。運営に携わっている委員の方々に、改めて感謝したいが特に事務局長のI氏は重要な役割を演じておられる。稽古の会場などにも毎回必ずお顔を出され、われわれ参加者に対して丁寧に情報を伝えたり説明をしたりしていた。

両国名物恒例のの「5000人の第九」は、この方を中心とした熱心な運営委員の方々のご努力で持っているといっても過言ではなかろう。(05/05/31)

![]()