|

時々演奏会に行く。普段クラシックはBGMとして流しているが、生の演奏会となると聴くのが目的だ。殆どの場合オーケストラ演奏だ。理由は簡単だ。大向うをうならせる名曲が多く、迫力があるからだ。 別に室内楽がキライというわけではないが、100名近い団員の合奏や指揮者の身振り手振りを観ているのも面白い。 また、演奏会場の雰囲気も独特のものがあり、やはり音楽は生演奏に優るものはない。いくら最新の録音を最高のオーディオで聴いても次元が全く異なるので、比較はナンセンス。 演奏会に出かけてみて感じたことを率直に述べてみたい。 |

★指揮者の怪

|

バロック時代、指揮者の役割は拍子をとったりテンポを決めたりする人だったらしいが、今や音楽を創り上げる実に重要な役割を演じていると思う。 数十人の演奏家のリーダーとして作品に命を吹き込み聴衆に感動を与える。だが、演奏が終わると聴衆を無視しているかのごとき態度で楽員に媚ばかり示し、やたらに握手したり、褒め称えている指揮者がいる。 一体どういうつもりなのか理解に苦しむことが多い。 |

先日K氏が指揮するNフィルの演奏会を聴いた。チャイコフスキーの5番のシンフォニーで演奏そのものは熱演で、内容も十分、聴衆の反応も良かったが、彼は客の前で楽団員に対して何度も深々と頭を下げ、舞台を右往左往しながら一人一人と会釈し握手を繰り返し、最後には我々に向かって口頭で「今日の演奏は最高だ!」とオケを褒め上げた。何でだろう?

彼は、海外でも名前の通った日本を代表する優れた指揮者だと思うが、この行為は間違っている。聴衆に対して失礼だと思った。こういうのを「自画自賛」という。

方や私が好きな、フランスのマエストロのジャン・フルネ氏はこんなマネは一切しない。聴衆に軽く会釈し、独奏者には小さく拍手するが、楽員と握手したり特定パートを褒め称えたりするなどは一切しない。聴衆の割れんばかりの拍手には楽員を立たせるだけで淡々としている。老大家だから出来ることなのか?彼は混じりけの無い、本物の音楽を紡ぎだすプロの音楽家であり紳士だ。

演奏の良し悪しを判断するのは演奏者自身ではなくカネを払って聴きに来ている我々お客の筈だ。演奏に対していつも私よりはるかに辛口な家内も強く批判していた。

音楽創りは出演者全員の共同作業かもしれないが、カネを支払って聴きに来る観客には「身内同士の慰めあいか褒めごっこ」程度にしか映らないバカげた行為だと常々感じている。

全員を立たせて拍手に応えるだけで十分ではないか。この世界の人は常識に欠けていると思った。

外国では下手な演奏だとブーイングが起こるそうだが日本人は大人しく儀礼的に手を叩くようだ。しかし、良い演奏の時には聴衆は感激して拍手の仕方が全く異なっている。聴衆は鋭い感性を持っているのだ。それはプレーヤーなら敏感に感じ取る筈だ。

|

ロボットでも指揮が出来るの? 先日新聞やテレビでロボットによる指揮でプロのオーケストラが演奏する試みを行い、ベートーベンの運命の演奏を行ったと報道されていた。その後金管楽器を演奏するロボットも現れたという。今にオケがロボットで編成できるというが‥だがそうはならないだろう。 確かに誰かの指揮のパターンをロボットの電子頭脳にインプットすればバトンを機械的に振ることは容易に可能だろう。 今でも指揮者なしで素晴らしい合奏が出来る室内オーケストラは世界中に数多く存在する。例えば「オルフェウス室内管弦楽団」のような‥ 指揮とはそんな程度のものなのだろうか? |

指揮者にはいろいろな立場の人がいるらしい。プログラムを見ると音楽監督、名誉指揮者、桂冠指揮者、主席客演指揮者、正指揮者、指揮者などという肩書きのついた人達がずらりと並んでいることがあるが、我々素人には何のことだかさっぱり分からない。何でだろう?

古臭い会社企業に見られる顧問、名誉会長、会長、社長、副社長のような一種の序列なのだろうか?それとも最近お流行の執行役員のような立場なのだろうか。

★独りよがりの演奏家

|

協奏曲などの独奏は正に音楽会の華だ。ピアノ、ヴァイオリン共に名曲が多い。 しかし、演奏家は演奏が終わると直ちに指揮者に挨拶し握手する。その後オケのメンバーに対して我々には尻をむけ深々とお辞儀をし、コンマスと握手し、最後に振り向いて聴衆に挨拶する。演奏に対して拍手する聴衆は3番目なのだ。何でだろう?これまた同業者同士の「しきたり」なのか真に不可解であり、この社会の非常識と封建性を感ずる。 |

リサイタルではこんな事はない。それは伴奏者がいるだけだからだ。

★コンサートマスターとは?

|

常々不思議に感ずるのは最近、コンマスが指揮者登場の直前に勿体つけてステージに登場することだ。何で彼等はトップに出てこないのか。 そして、聴衆からの拍手を受けているが全く不可解なことだ。昔はこんな習慣はなかったと思うのだが‥どこかのマネか?何でだろう? |

★聴衆のマナー

|

コンサートを盛り上げるもう一つの重要な役割を担っているのは我々聴衆だ。 |

サマーコンサートのようなリラックスした催し以外は当方もそれなりの格好で聴くのがエチケットではないか。私は少なくともジャケットは必ず身につけ革靴を履いて聴きに行く。

襟なしのスポーツシャツ、ジャンパー、トレーナー、スニーカーなどは音楽会にはふさわしくないと思っている。

時々音楽を聴きに来ているのか居眠りに来ているのか分からない人もいる。それはそれで別にケシカラン事ではない。つまらない演奏や例えばブルックナーの曲のように冗長で眠くなる曲があることは確かで誰にでもあることだから。また、夕食後音楽を聴けば心地よく、自然にまぶたが重くなるのはごく当たり前のことだ。演奏前に軽く一杯飲んでいると陶然とした気分になり音楽が心地よい。正に至福の時であり、私はもっぱらこのスタイルだ。音楽を空きっ腹で聴くのはよくない。演奏中お腹がグウグウ鳴って困った経験がある。

居眠りは結構だがイビキをかかれると、本人は夢見心地かも知れないが、傍にいる人はハラハラし、いい気持のものではない。いくらなんでも演奏家に対して失礼だと思うからだ。

この間前から3番目の席に座った。最前列の男性はナント最初の5分ぐらいから前半休憩になるまで頭を前後左右にグラグラさせながら眠り続けていた。すぐ目の前に指揮者やピアニストが汗だくになって熱演しているのに終始熟睡していた。ところが休憩時間になった途端、ハッと目を覚まし、席を立ったりしたが、後半が始まるやいなや、たちまち眠りこけてしまうのだ。無視すればよいのだが、席からずり落ちないかと気になって仕方がなかった。一体何のためにコンサート会場に足を運んだのか?不思議な音楽ファン?もいるものだ。

日本の聴衆の音楽会でのマナーはそんなに悪い方ではないと思うが、何故各楽章ごとに皆がそろってゴホン、ゴホンとつられたように咳払いするのか。何でだろう?

ある曲の途中で一区切りがついたとき例えば交響曲などの各楽章の終りなどに拍手が起きる場合があるが、これは良い演奏の証であり感動したら大いにするべきだと思う。

しかし、曲が終った時の拍手のタイミングがメチャ速い人がいる。指揮者が棒をおろす前にパチパチ始める、あほうな音楽通?だ。何でだろう?

余韻が大切な場合もある。知ったかぶりは止めてもらいたい。

★オケの技術水準

| 邦人演奏家の技術水準は、今や西洋音楽先進の世界各国のそれと比較して優るとも劣らないと思う。有名な世界的コンクールで優勝や上位入賞は珍しいことではなくなった。このこと事態は真に素晴らしいことだ。 私は過去在京8オーケストラについてワンシーズンごとに一通り定期会員になってみた。(N響を除く)また、ここのところ数年「都民芸術フェスティバル」という催しで各オーケストラの聴き比べをする。 地方都市のオケも聴くが、今や演奏水準はいずれも高く優劣はつけがたいと思う。あえて言えばN響が頭一つリードしているような気もがするが‥ そんなに大きな差は無いと思う。 |

|

| NHK交響楽団への交付金 このNHKお抱えのオーケストラには我々視聴者から徴収した受信料からナント年間14億円もの大金が交付金としてつぎ込まれているのだ。これはこのオケの年間運営費の約半分を占めている。 全く恵まれた環境にあるのだ。だから樂団員らの処遇も高く、中には2000万円を超える年収を得ている者もいる。 ベースはすべて受信料なのだから、本来は他のオケにも何がしかの分配があってしかるべきカネだ。 |

日本のオケはどこを聴いてもチンマリまとまっているが、音が薄っぺらで特徴がなく

「どこでも同じ」という感じが強い。何でだろう?

プログラムの表紙 |

昨年秋にサンクトペテルブルグ交響楽団の演奏会を聴いた。指揮者はユーリーテミルカーノフであったが、当日取り上げられた演目の中で感動したのはムソルグスキーの組曲「展覧会の絵(ラベル編曲)」だ。本当に一つ一つの画が目の前に浮かんで来るような描写力と共に音が凄かった。指揮者の十八番だと思うが分厚い弦の合奏と金管のすさまじい咆哮が魂を揺さぶった。ラベルの編曲だが正にスラブの音だった。自国の大作曲家の作品の演奏には単なる技術ではない何物かがあるのは間違いない。感動した。何でだろう? こんなオトは日本のオケでは出せないなと思った。同行の友人たちも 皆同感していた。 |

★「クラシック」離れ

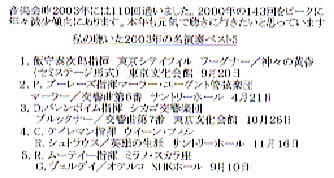

N氏年賀のイメージ・下には2002年も併記 |

これは何も日本に限ったことではないが、最近クラシック音楽離れが進み、年々聴衆特に若年層の聴衆が減少しているとの事だ。 |

勿論関係者が腕をこまねいているばかりではなく、いろいろな新しい試みがなされていることは承知している。プログラムなどの編成にも工夫の跡が感じられる。指揮者や演奏家が聴衆にプレトークなどして曲の解説を行う試みも大いに歓迎したい。また、シニアに対して割引を適用するコンサートも増えつつあるが大変結構なことだ。

生演奏を聴きたいお年よりは大勢いると思われる。空席が目立つコンサートは真に淋しい。

私の友人にNさんという方がいる。彼は若い頃からのクラシックファンであり、音楽に対する造詣は深く、知識も極めて豊富で時々会場でお見かけする。そして新しい情報や知識を彼から吸収できることも多い。

彼の年賀状は非常にユニークで、必ず前年に聴いた音楽と演奏ベスト5ないし10について明記してくる。そして今年のものを見ると2003年には通算110回の演奏会に通ったとの事だ。簡単に言えば3日に一度はクラシックの音楽会に出かけたことになる。彼のような人はこの業界にとっては本当にありがたい存在だと思う。私などはせいぜい月に2回〜3回程度なので到底足元にも及ばない。このような人は他にもいると思うが大切なお客様だと思う。私のように浮気っぽくあき易いタイプとは異なり、本物のクラシック音楽のファンといってよかろう。

現在私が住んでいる東京のオケの数は8団体ある。1000万都市の東京に多いのか少ないのかは議論の分かれるところだが、NHKのような公共放送が事実上のスポンサーとなっている団体以外はかなりの経営難だと思われる。

<ご参考> 日本のプロオーケストラリスト

このことについて最近「東京都交響楽団」のリストラが話題になっている。このオケは首都の顔とも云える存在だが、一部税金を投入して運営されている。しかし、ご多分に漏れず東京都の財政も大赤字でピンチであり、その建て直しが急務だ。リストラとは近く楽団員総てを解雇し、改めて個々に査定し2年間の契約を結ぶという。また、職能給の制度も取り入れるらしい。労働争議?にまで発展していというが、はたしてこのような雇用形態や査定をしてオケの質が向上するものだろうか?大いに疑問だ。

文化のシンボルとしてのオケの熟成には時間がかかる。営利事業の会社経営とは異なった観点で見てゆく必要があるだろう。

最近は定期演奏会で取り上げられる曲目にも意欲的なものが見られるようになったが、空席が目立つ。多くて7割方の入り、悪いときには埋まっても6割程度の入りだ。入場料収入に頼らざるを得ない立場であれば、いかに動員数を上げるかが勝負だ。客の入りが少ない演奏会は出演者としても気乗りしないだろう。

近年、停滞が目立つ斜陽のクラシック界を活性化し、若いファンの開拓を図ろうとする試みが少しずつ出てきたのは大変よいことだと思う。クラシックはどうも垣根が高いと感じている人が多い。演奏家と聴衆の距離を短くして、音楽を気軽に楽しむ雰囲気を作ることも大切だと思う。(04/04/21) このページの先頭にもどる