ジャカルタ散策 と 裏の話 |

| by: 小山 和智 facebook note |

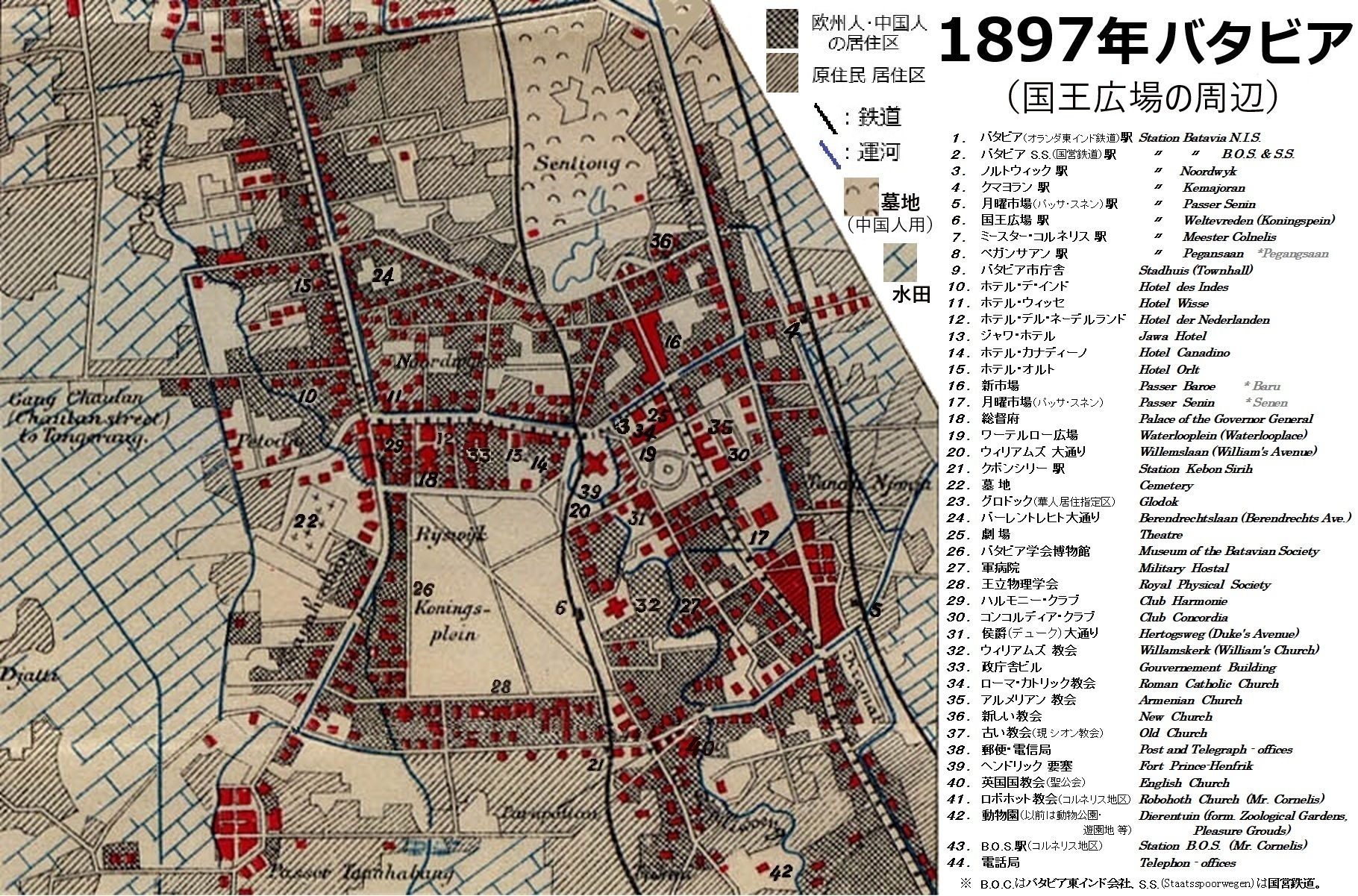

| 首都東京の発展に重ねてみる 海外で しばらく暮らしていると、その町に観光等で来ていた時とは違った面も見えてくることがあります。 「ここに住んでいるからこそ、(じっくり)できる/観られる」 ということもあって、結構 マニアックな体験もできるのです。 私はインドネシアのジャカルタ日本人学校に、1985年4月から3年間出向していましたが、訪ねて来られる方をご案内したことが契機になって、いろいろ学ばせてもらいました。 ご案内するときの勘所は、ジャカルタを 「江戸・東京の発展過程 (とくに明治から昭和の時期) と重ねて説明する」 ということでした。 江戸時代から荒川の河口デルタ地帯に 何百年もかけて街を造ってきたこと、あるいは都市化による様々な課題の山積についても、17世紀から始まった 「バタビア & ジャカルタの歴史」 と よく似ているのです。 ただし、オランダが 1600年代以降、バタビアの要塞都市を造るのに苦労した話は、『バタビアから続く洪水と渋滞』 に書きましたから、ここでは 近代のジャカルタの発展や現在の魅力、そして散策の楽しみのお話しです。 1808年にオランダは スンダ湾のバタビア要塞を放棄し、「国王広場<コニングス プレイン>」 の周りに新市街 「WELTEVREDEN<ウェルトフレーデン>」(十分満足できる街)を造り始めます。 とくに 広場の北側は 「HARMONIE」(調和)と呼ばれ、総督府など植民地政府の機関が集められました。 その90年後が こちらの地図です。  注) 地図の右の凡例のうち 1, 2, 3, 7, 8, 9, 38, 41, 43, 44 は 地図内にない。 (後述) 1897年(明治30年)といえば、欧米では産業革命の爛熟期に入り、後発のドイツや日本も 列強の仲間入りをした時期です。 それらの国では、文化や芸術、スポーツに活動も花開きます。 他方、重化学工業を支える石油・石炭・鉄鉱石、その他の地下資源を求めて、植民地争奪戦も激しくなってました。 それを背景に オランダは市街開発に取り組んだわけですが、この地図はその構想図でもあります。 また 1811年から6年間 英国に占領されていたことにより、土地の測量法や管理制度、税務制度、果ては車両の左側通行などまで、英国式になって 現在に至っています。 この地図でも、東京の霞が関のように 「国王広場」 の周りに 国家機関や博物館、貴族社交場などを集めること。 その東側には、文京区のように学校や研究所・病院等を集めること。 そのさらに周辺に 築地・神田・江東のような中央卸売市場を開設すること・・・・ 等々、英国ヴィクトリア朝の方針が露骨に表れています。 |

| 植民地の邸宅建築様式の大転換 ジャカルタで家の話をしていて 私たちが面食らうのは、「Bungalo」 という用語です。 英語の「Bangalow」 は、周囲にテラス/ベランダがある木造平屋造りのこと。 一般に緩い傾斜の大屋根があり、都市の郊外の閑静な場所に建てられるので 「別荘」 と訳されることもありますが、農村なら 「Cottage」、山の中なら 「Hut」 です。 インドのベンガル地方で生まれた 「Bangalow」 は、19世紀に大英帝国の植民地・半植民地となった地域に普及しました。 18世紀以降のバタビア&ジャカルタも、金持ちは 街の不衛生や喧噪を嫌って郊外に 「Bungalo」 を建てました。 1,000坪以上の大邸宅でも 「Bungalo」です。 20世紀前半に欧米で起こった 建築様式の大転換は、バタビアの 「Bungalo」 にも大きな影響を与えました。 当時、世界で人気があった建築様式は次のようなものです。(順不同)

メンテン地区の南東隅の 「チキニ」(上記の地図の右下「42」)の大地主で画家 ラデン・サレー(Raden Saleh) が 1844年、広大な新ゴシック様式の宮殿を設計、1852年に完成します。 しかし、北京の圓明園<エンメイエン> と同じく 欧米列強の手で破壊・略奪されました(1856年? 素晴らし過ぎたので)。 1862年から 宮殿は「動物園 兼 公園」に、それ以後は「遊園地」になっていました(1900年で閉鎖)。 ここに1960年、「タマン・イスマイル・マルジュキ(T.I.M.)」 が建てられ、今では 芸術愛好家や天文好きの人に大人気です。 (元は ラデン・サレーの邸内にあった 現 PGIチキニ病院の施設やチキニ病院礼拝堂など 、古い建物も周りにいくつか残っています) 「WELTEVREDEN」は、欧州人or白人のための居住地区でした。 1920年頃から 「新インド様式」 の住宅が建てられ始め、以後 メンテン地区は ずっと最高級の住宅街の一つです (東京でいえば 「白金台」)。 古い様式の1階建ての 「Bungalo」、あるいは 近代的な2階建ての構造とを組み合わせたものが 多く遺っています。 そのほか 「ヴィクトリア様式」 「ロマネスク復興様式」 「アール・ヌーボー」 「アール・デコ」 など、20世紀初頭の近代化運動を担った様式も人気がありました。 なお、メンテンの北東 「スネン地区クィタン(Kwitang)」 は、中国広東省からの移民が最初に住みついた場所ですが、 キリスト教宣教師が布教の拠点にしました。 20世紀には 高級住宅街として開発が進み、1970年代には 書籍市場になります (東京でいえば 「神田」 ですね)。 |

| ミースター・コルネリスの特殊事情(隠匿の歴史) 1808年に スンダ湾のバタビア要塞を放棄し、新市街 「WELTEVREDEN」を造り始めたオランダ人が、常に警戒を怠らなかったのは、チリウン川東岸の森林に住んでいた原住民(Pribumi)でした。 この地域は、バンテン王国の王子たちの居住地で、古くから国際的な活躍や温厚な性格で知られるスンダ族(イスラム教徒)や、ジャワ島以外の出身者(カソリック教徒) が、オランダ・英国(プロテスタント教徒)に対し 抵抗の姿勢を崩さなかったからです。 スンダ語の 「Jatina Nagara」(国家の力) が その抵抗/闘争を象徴する言葉で、オランダがバタビアの要塞都市建設を始めた16世紀から、ここは植民地主義者に対する "王国防衛の最前線" だったのです。 この一帯は川の近くまで高台が迫っており、洪水の心配が少なく 空気も乾燥していて暮らしやすいため、バタビアの住民にとっては憧れの地ではあったのですが、近代兵器を有するオランダでも手が出せないでいました。 しかし、カソリック教徒の中国人やイスラム教徒のアラビア人・インド人は、比較的早くからここに住むことを認められ、「Vreemde Oosterlingen」(外国人東洋人) というコミュニティも できていきます。 マラリアなどの風土病を療養するには、最適の環境だったからです。 そこに 1651年、コルネリス・セネン(Cornelis Senen) という青年(父は原住民ながら、キリスト教カルヴィン派=プロテスタントの宣教のために、オランダがバンダ諸島に派遣していたマレー語の説教者)が チリウン川東岸の土地を購入することを、スンダの王族が認めました。 極めて優秀な教師で、原住民のコミュニティに貢献していたからでしょう。 1856年には 近くの森林・農園も寄付されて5平方kmの地主になり、主に木材の伐採・出荷、跡地の開墾農業で、地域振興を図ります。 彼は 「Meester」(主人) と呼ばれ、彼の所有地そのものは インドネシア独立まで 「Meester Cornelis」 と呼ばれます。 原住民の懐柔に成功したオランダは、「原住民」 「外国人東洋人」 「欧州人(白人)」 の 各々に個別の行政機関を持たせる官僚制を作り上げ、この地域をバタビアとは別の地域として統治するようになりました。 1706年には 「木曜市場<パッサル・カミス>(別名:バッファロー市場)」 を建設し、中国人(プロテスタントと道教)を送り込み始めました。 そして1734年、オランダの H.W. ダーンデルス(Daendless)総督は砦を築き、軍の駐屯地(武器工場や マラリアに罹った兵士の野営地を含む)や通信基地(高台ですから)、その周囲に劇場などの娯楽施設を設けていきます (明治以降の「六本木」 「牛込(飯田橋・市ヶ谷)」ですね)。 1752年、ついにオランダはバンテン王国を属国とすることに成功しますが、領土獲得のために要した莫大な戦費と、東インド会社自体の放漫経営のために、同社の経営は行き詰まります(1799年解散)。 1975年、ナポレオン軍にオランダ本国が占領されて、本国からの支援を絶たれ、やがてフランスの上級将校や新総督がジャワ島に赴任してきます(1811年)。 しかし、その前に英国軍が フランスを阻止するためにジャワ島に侵攻してきました。 ダーンデルス総督は、1805年に砲兵学校(Artillerieschool⇒ MA School) を 駐屯地の南に設立、1810年には、「コルネリス砦」 を英国軍の攻撃に備えての防衛線に指定、出城の砲台も3か所と、それらをつなぐ 1.6km(幅 600m前後) にわたる防塁・塹壕陣地(大砲 280門)を築いていたそうです。 ところが、防衛側(フランス・オランダ連合軍) は 1811年8月、英国軍にあっけなく敗れてしまいます(英国側の死傷者 1,600人。防衛側の死傷者1,600人、捕虜6,000人、他は逃亡)。 本国からの援軍は限られるので、ジャワ島以外の島々は、既に英国軍に占領されていました。 すぐに スタンフォード・ラッフルズ(Thomas Stamford Bingley Raffles) がジャワ島の副総督に任命されて赴任してきました。 彼は 「BUITENZORG」(現 ボゴール) に陣取って オランダの行政方式を廃止し、土地所有制度を自由化し、貿易を拡大します。 土地測量や税制改革なども強行し、1814年のロンドン条約 (ナポレオンの去ったオランダに、ジャワ島などが返還された) 後も継続する法制度を遺しました。 つまり、オランダの法制度も軍事施設も、砦や陣地も全て破壊し尽くされ、それまでのオランダの遺産は消滅したのです。 返還されたといっても、英国軍の顔色を伺いながらの植民地経営ですので、「ミースター・コルネリス」 も地名としての意味しかなさなくなりました。 オランダにとっては "隠したい歴史" ですし、原住民たちは露骨に 「JATINEGARA」 と呼び始めます。 1852年 陸軍学校が開校(生徒の大半は中流階級の出身。生徒の3分の1は植民地生まれ、他はドイツを含む欧州人)するものの、1892年に閉校します。

|

| 公務員の大半は 軍人・半軍人 インドネシアでは、公務員(PNS)のほとんどが軍人(予備役を含む)です。「P.N.S.(Pegawai Negeri Serdadu)」 の 「Serdadu」は "隊, 士" つまりは軍人のことで、公務員の大半は階級を持っています。 公立学校を 「国立学校 (Sekolah Negeri)」 と呼ぶほど、国民一人ひとりが国家を担う気概があるので、地方公務員も "その地方に赴任している兵士" と考えます。 たとえ 国立大学や士官学校を卒業したエリートでも、日本の東大OBのように民間人を馬鹿にすることなど あり得ません。 警察組織も元々、インドネシア共和国国軍(ABRI)の "第4軍" として組織されていました (今世紀に "民主改革" で国軍から分離)。もちろん 「SIPIL (Sipil Setempat)」(地元住民)と呼ばれる "軍人ではない人" が 技術者や専門家などで働いてもいます。 辞書によっては、地方公務員を 「Pegawai Negeri Sipil Setempat」 と訳していますけど、軍籍を持たない警察職員はたくさんいるのです。 面白いことに、「KOP=Kopral Polisi」(巡査) は 「Bhayangkara/Mandur」(英語の「Private」)という 無給の手下を従えています。 江戸時代の奉行所の 「同心」 と同じですね。 「岡っ引き」は、若者や失業者などに目を光らせ、時にはアルバイトもさせて、治安維持や捜査活動に貢献します。 彼らは一般に隣組(RT)に属し、自営業と住民の "心付け" で暮らしています(その中の "親分" は軍籍がある)。 そして非常時には 「二等兵, 上等兵」 となって戦闘に参加します(その時は有給)。 日常会話で、私の階級を聞かれることも時々あります。 どう答えてよいか 1年くらい悩んでましたけど、「部下が 60人いるから、Kapten (大尉) くらいかなぁ・・・」 と言った途端、妙に打ち解けてくれました。 それだけ 生活感覚の中に 軍の階級が馴染まれているのかもしれませんが、それ以降、夫婦喧嘩の仲裁を頼まれたり 「〜したいんだけど・・・」 といった相談を受けたり、あるいは 「〇〇を買わないか?」 といった話を持ち掛けられたりするようにもなります。 信用されたのでしょうか? 私がジャカルタに赴任して1年余り過ぎた頃、「日本総領事館の公用車だったトヨタ・クラウンを買わないか?」 という話がありました。 当時、日本車の輸入は 300%課税(⇒ 日本の4倍の値段)でしたから、純正のクラウンなど、中古車でも私には買えません。 しかし、総領事館から某将官に "払い下げ" られたものが、何人かの手を経て中古車販売店に届いたのだそうです。 店を訪ねると、いかにも国軍の車のように見える軍隊色(濃い緑色)に塗装されていて、驚きました。 だから、なかなか買い手がつかないのでしょう。 「特価にするから 買ってよ」 と店主は揉み手をしています。 書類は完璧、整備もきちんとされていて、車体の色以外は 何の瑕疵もありません。 日本人学校の職員組合に相談したら 「我らがカプテンなら、それくらいの車に乗ってよ(笑)」 と言われ、愛車を買い替えることにしました。

まあ、秘書には「交通信号を遵守」「安全運転」 を 厳しく言ってはいたのですが、道や駐車スペースを譲ってもらえたり、親切に道案内・誘導をされたりで、ずいぶん助かりました。 日本からの来客の希望があれば、スハルト大統領(当時)の邸宅がある 「チュンダナ通り」 でも 平気な顔をして通過しました。 車の色も 海兵隊の帽子も濃い緑なので 「軍関係のお偉いさん?」 「公務中?」 と誤認され、大事にしてもらえたわけです。(ごめんなさ〜い!) |