<国民学校3・4年生の頃>

<国民学校3・4年生の頃>

| 私が国民学校2年の12月に始まった太平洋戦争は、当初快進撃を続けていたが翌1942年(昭和17年)後半には早くも、各国連合軍の猛反撃で日増しに劣勢になっていった。この頃に日本本土が初めて空襲を受けた。更に1943年(昭和18年)には占領していたガダルカナル島から日本軍が撤退し学徒出陣が行われ、学校の教育も戦時色の強いものに変わっていった。 当時は戦意高揚と将来を踏まえてか、体育の時間になると樫の木で作られた木剣を上下に何度も振り下ろすようなことや、竹刀による剣道が盛んに行われるようになってきた。 また、等身大の敵に見たてた人形に一人ずつ突貫し、面や胴を掛声もろとも強打するようなことも教練の真似事として盛んに行われるようになってきた。 こんなことを小学生にやらせることは軍国主義時代の行きすぎた教育‥と批判するのは簡単であるが、今になってみるとこのような教練や疎開生活で、柔弱な体や気弱な性格はずいぶん鍛えられ、強くなったと思っている。今の子供には経験できない力仕事である。 お陰で?せん病質だった私もすっかり丈夫になり、少し自信のようなものを持つようになっていった。後年「企業戦士?」とおだてられ、がむしゃらに働いた世代の土壌が培われたのか‥ |

出征兵士

|

4年生頃になると戦火はますます激しくなり、開戦当事の連戦連勝のニュースは影を潜めたが、大本営発表はあいも変わらず「味方の損害は過小に、米英連合軍の損害は甚大に」とデタラメ報道を行い、完全な情報操作で国民を欺き続けていた。 当事「銃後の守り」と称して近隣の各家庭は国策により、隣組という連帯組織を結成することが法制化されていたが、その中からも若い男性を中心に次から次へと戦場に狩り出されるようになっていった。 |

今とは異なり日本には兵役の義務があった。徴兵制度である。17歳から40歳までの男子が対象であった。出征の時にはカーキ色の国民服姿の本人が「日の丸のたすき」掛けで立ち、小旗を振って見送る近隣の人々に挨拶し入営していった。勇ましい反面、気の毒だなという気持ちがあったのは確かだ。

その際に歌われた軍歌は「勝ってくるぞ!と勇ましく」であり、その後バンザイを三唱した。

出征兵士には婦人たちが神社の「お守り」だとか「千人針」という白い布に針で刺繍した腹巻状のものを作り送ったものでだ。

この時の召集令状が「赤紙」であり、これが来るといよいよお国のために戦場に赴くのだという気持ちの半面、一片の赤い紙は死に直面するということでもあった。この令状には臨時召集と充員招集の2種類があったといわれるが、別名「赤紙」とも呼ばれていた。

本当は「とうとう赤紙がきた」などと怖れられていたが、表面的には「現人神である天皇陛下の御ために召される」というので名誉なことと教え込まれていた。今から思うと全く馬鹿げた話である。

当時は「富国強兵」の時代でありこの赤紙のことを別名「一銭五厘」と云っていた。当時の「はがき代」であり、兵士はたった一銭五厘で使い捨てにされるということだ。軍部は市民をまるで虫けらのように扱っていたのだ。真に恐ろしいことだ。

この頃になると戦死者も増え、若者だけでは間に合わなくなってきたので、40過ぎの比較的年配者も狩り出されるようになってきた。銃後に残される国民は年寄りか病弱者、後は女子供が必然的に増えていったのである。

この当時、赤紙も来ない男性は何らかの理由があったのだが、マイナスイメージでみられるようなところがあり、肩身の狭い思いがしたのではないか。

4年生の初夏の頃だと思うが担任の小林教諭にもとうとう赤紙が届いた。

ある朝早く彼が自宅に出征の挨拶に来た。家が近所であったことと盆暮れに両親が何がしかの付け届けをしていた節があり、それもあってわざわざ訪ねてくれたのかもしれない。

玄関先で直立不動の姿勢を取り、顔は引き締まっていたが態度は何時ものように屈託なく明るかったように記憶している。両親に謝辞を述べ、私にも健康に気をつけて学業に励むようにとお定まりの別れの挨拶をして去っていった。

彼を慕っていた私は心にぽっかりと穴が開いたような寂しさを覚えた。彼は師範学校卒なので学徒と同じ扱いであり、一兵卒ではなかった。ただ残念なことには1年を経ずして南方の戦地で病死したとの報に接した。

病名が何であるのかは分からずじまいだったが肺結核ではないかとの噂はあった。この時は子供心にも世の中の無常を感じ、非常に落胆した。

異常な教師

2学期から担任はOという教諭に変わった。彼は戦地に赴いたが何らかの理由で召還されたらしいのだがはっきりしたことは分からなかった。

まだ若く情熱的で普段は悪い教師ではなかったと思うが、非常に激情的なところがあり時々怒りが爆発した。その時の行動が常軌を逸していた。顔色が悪く目つきが少しおかしく、何か病的なものを感じた。

あるとき教室が騒がしく、おさまりがつかなくなった。これはよくあることだが教師の責任もあるのだ。ところが彼は突然教室でもろ肌脱いで上半身裸になり「俺が悪いのだから背中を鞭で叩け!」と大声でわめき、竹の棒を差し出した。あっけに取られていると今度は教壇の机にナント本物の銃剣を何処からか持ち出しドンと突き刺したのである。怖かった。皆がシーンと静まり返ったのは当然だが、彼の目は尋常ではなかった。この時は彼が気が狂ったとしか思えなかった。

この時の情景は今でも覚えているが、とにかく子供を教育する立場の人間がすることではない。何か自虐的なもの、サディステックなものを感じた。

ひどく後味が悪い思いが残ってしまったが、教師といえども人間であるから逆上することもあるかもしれない。だがヤクザモノ同然の異常行動を取られたのでは生徒はたまったものではない。

ま、最近はこれよりもっとオカシナ教師が沢山いるが‥

国家総動員法

正に日本は風雲急を告げる時代に入りつつあった。国家総動員法の下、国民の服装や生活スタイルも戦時色が色濃く反映されるようになっていった。

男女ともに華美な服装はご法度になり、国民服というのが流行になった。すなわち男はネクタイに背広ではなくカーキ色の制服になり、女はまだ和服の時代であったから活動しやすいようにモンペという真に不恰好な下穿きをつけるようになっていた。そして、このころになると本土決戦や空襲に備えていろいろな訓練が隣組を中心として行われるようになり、その際には男は戦闘帽という帽子をかぶり、足にはゲートルというものをぐるぐると巻きつけていた。

これは普段包帯状に巻いてあり必要なときにはズボンの上から足に巻きつけ、行動しやすくするとともにケガも防止しようとした一種の脛宛で、しばらくすると子供も着けるようになってきた。

ゲートルに巻き方にはコツがあり、下手をすると巻いても直ぐズルズル下がってしまうのだった。

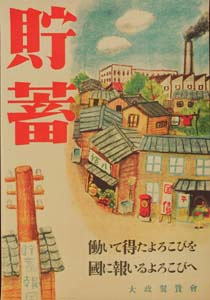

統制経済に移行しモノ不足は激しく、食料は当然のこと、着るもの履くもの等も極端に少なくなっていった。当時は使い捨てなど全く考えられない時代だった。使えるものは徹底して最後まで使い切っていた。節約が最大の美徳であった。

しかし、節約にも限界がある。特に不足していた鉄製品の代わりにいろいろな代用品が作られるようになった。終戦間際にはナント陶製の硬貨まで造られたらしいがこれは結局流通しなかった。子供の頃は活発で野外で遊ぶことが多く、衣服類は破けたりすることも多かったが洋服類、靴下はおろか下着の類までつぎはぎをして使えるまで使っていた。主婦の針仕事は非常に重要な仕事であり、針仕事ができない女性はいなかった。体がどんどん大きくなっていく年頃だが、着られるものは、きつくても着せられていた。

当時靴は貴重品であった。特に革靴は注文して作るのが常識で、高価であり靴底が減ると何度でも靴屋で直して履き続けていた。現代は靴店と云えば「靴の販売」を意味するが当時は補修が主な仕事であった。この補修作業が面白く、近所の靴屋で飽かずに眺めていたことを思い出す。

この頃生徒が履いていた靴はズックであったが革靴を履くときもあった。「編み上げ」という種類で、今で言う半長靴であり、履くときに長い紐で巻き上げていた。

普段は下駄履きのことが多かったが時には当時流行の高下駄を履くこともあった。

この下駄は分厚い板の下にホウの木で出来た歯がはめ込まれていた。鼻緒は白で、このような履物でかけっこに興じたりしていた。考えようによっては危険なのであるが、運動機能やバランス感覚を養うには非常に効果的であったと思われる。

この頃から例の「大政翼賛会」が次第に行政の補助機関へと変化し、町内会、隣組といった末端組織を掌握し、食料や生活必需品の配給制度などを通じて国民生活のすみずみまで行政が監視管理する翼賛会体制ができあがり、戦前のファシズム国家はここに完成することになった。

それを象徴するものとして学校には「奉安殿」という4坪ほどの御影石で堅固に造られた建物があった。ここには天照大神や天皇が「現人神」として祭られていた。何かの祭典や行事の際にはこの中に収められている勅語が校長により奉読された。

一般的には「朕思うにわが皇祖皇宗‥」や「天佑を保有し万世一系の‥」という文句で始まり「御名御璽」で終わる勅語であったが、これを読むときの儀式は真に滑稽であった。

校長が白い手袋をはめ、紫の布を敷いた三方の上に桐箱に入った巻物を恭しく捧げ、バカ丁寧な仕草で紐解き、ひどくもったいぶった調子で読み上げ、全員は頭を深く下げるように命令された。

今から考えると真におかしな話であるが、当時は「天皇制ファシズム」の時代でありこのような儀式に反するような言動を取ることは許されなかった。現代のように何かの儀式の最中、教師を無視しておしゃべりするなどは考えられず、おかしな仕草でもあれば大変なことになっただろう。

このような儀式の際には必ず「宮城に向かって最敬礼!」という号令がかかって、そちらと思しき方角に向かって深々と頭を下げたものである。この様子を見る度に子供心にも「おかしなことをするものだ…」と思っていた。

弾圧・統制

このような事情で当時最も迫害を受けたのは、軍国主義や天皇制に批判的であった社会主義または共産主義者達であった。片端から捕らえられ思想犯として有無を言わさず投獄されたと聞いている。そして、このような容疑者を摘発するのは警察であり憲兵といわれた軍人であった。彼等は体制を維持するためのスパイであり犬であったが、いわば軍人のエリートとしての地位を与えられ大きな権限を有し、真にコワイ存在であった。しかし、サイドカーに乗った憲兵のスタイルはカッコ良かったので一種の憧れを抱いていたのも事実である。

この頃になるとあらゆる物資は軍需優先になり市民の生活必需品は逼迫し、生活そのものが破綻する恐れが出てきた。

政府は物価の安定をはかるため、「国家総動員法」によって「価格等統制令」を出し切符または通帳による配給制度を始めた。対象はマッチや米、主要調味料、サケ、衣料品、生鮮食料品など多岐に渡るが量は微々たるものになっていた。米や主要な食料は大半が軍事物資として徴発されていった。

いよいよ食糧難の時代を迎えたわけである。食べるものが足りないというのはその後数年間続いたのだが、当時我々年代はいわゆる食べ盛りであり、腹いっぱい食べられないというのは真に辛い思いの日々であったといえよう。

今になっても時々飢餓の恐ろしさが蘇り、非常にイヤな気分に陥ることがある。特に北朝鮮や開発途上国の子供のやせ細った姿をテレビなどで見ることがあるが、あれほどではないにしても当時の我々が二重写しになり何ともやりきれない思いに浸ることがある。

彼等は真にかわいそうな子供たちだ。為政者たるもの何とか出来ないものなのか怒りがこみ上げてくるのを禁じえない。

最近北朝鮮の様子がマスメディアなどで大きく取り上げられているが、これ等を見ているとこの頃の日本に酷似していることに驚かされる。

金正日は正にわが国「天皇制ファシズム時代の天皇」の立場であり、絶対権力者である。しかし、それは虚構とウソで糊塗され、国民の犠牲の上に成り立ったものだ。当時の日本が正にこのような状況に置かれていたと云ってよかろう。決して北朝鮮のことを笑えない。正に暗黒時代といってよかろう。

食糧難 代用食の時代

米のメシは最高のご馳走になっていた。現代日本の「飽食の世代」には全く想像も出来ない事態であった。学校給食は続けられていたが主食は豆、芋、野菜の混入されたパンなどで白米は口にすることは先ずなかった。

当時少しでも腹の足しになるようにと庭に野菜や芋、カボチャなどを栽培している家庭が殆どであったが、我が家でも親父がキュウリ、トマト、ナス等の外に主食の代用にカボチャを作っていた。

カボチャはつるがどんどん伸びるので、地面から竹の柵を屋根の軒下まで作り、一部は屋根に這わせ収穫していたが比較的よく採れていたと記憶している。

当時は化学肥料などはなく、枯葉で作った堆肥、米などのとぎ汁の他に時にはナント人糞まで撒いていた。

今では全く想像もできないことであるが、当時、大小便は全て便槽に貯めてあり、そのにおいは常に漂っていたわけであるから、ニオイに対する感覚は今ほど鋭くなかった。庭の畑に撒くという行為はクサイしキタナイ!とは思ったが、背に腹は変えられないと云ったところであった。現在のこの国はいわば「無臭の社会」なので悪臭に対する人々の嫌悪感は異常なほど強いが、かつては鈍感であった。インテリのはしくれであった親父が食うためとはいえ、必死になって野良仕事をしており、衛生面で異常に神経質であった母も黙ってみているより方法がなかった。

また、肉類や蛋白質をとる機会は極端に少なくなり、栄養失調が問題になりつつあった。そこで各家庭では自衛策として自宅で数羽のニワトリを飼い、貴重なタマゴを産ませ、たまにはニワトリを絞めて食べることすらやるようになってきた。糞は家庭菜園の絶好の肥料にもなった。

因みにタマゴは今でこそ安い食料品の代表であるが、当時は大変貴重なものとして取り扱われていた。生卵や玉子焼きは大変なご馳走であり、滅多に口に入るものではなかった。タマゴは餌が悪かったのか量産とは行かず朝方、鳥小屋を覗くと1個か2個転がっていれば良い方であった。

ニワトリを絞めるなどという野蛮な行為は今まで都会人は体験したことはなかった。しかし、人間は窮すれば何でもやってのける能力がある。親父は暴れるニワトリを四苦八苦して絞め殺し、毛をむしり、丸裸にして血を抜き調理したのであった。

包丁などは家庭にある普通のものでさばくのだから大変である。しかし、彼は比較的器用で、やることが丁寧であったので何とかやり遂げ、その晩はきれいに切り分けられた肉や臓物を鍋物にして美味しく食べた記憶がある。おやじは上機嫌で配給されたサケを美味そうに飲んでいたのを思い出す。

当時都会に住む人々は軍関係者か特殊な人以外は米のメシは食べられない時代であったが農家だけは異なっていた。彼らは米を供出しても腹いっぱい食べ、ヤミで流す米をちゃんと確保していたのである。このような非常事態になると食料を自給できるというのは絶対的に有利である。

紙幣の価値はドンドン下落しつつあった。

都会人は着物とか大切な品物を農家に持ち込み参拝九拝して、物々交換の形で何がしかの食料と変えてもらっていた。常々親から農家の態度は非常に尊大であると「恨み節」を聞かされていた。

正に農家の天下だった。この時代の農家の対応振りに対して恨みを抱いていた都会人は非常に多かったはずである。元々、コメは麦や芋と同じような主食、或いはベジタブルに過ぎないのに為政者がコメを神格化し全く誤ったイメージを与えてしまったからだ。

当時コメは特殊な食べ物であり、米粒を一つでも残すと「罰が当たる」などと親からも脅されていた。単なる食料品に過ぎないのに‥である。

現在米は有り余り、国民の嗜好もすっかり様変わりとなったが、当時は生産者である農家は怖いものなしの存在であった。このような誤った国策ゆえに後年食糧事情や嗜好が激変し、結局農業が衰退する大きな原因を作ってしまったと考える。今彼等は消費の落ち込みと外国からの安いコメの攻勢に晒され、苦難の時代を迎えているが、ある意味では農業も犠牲者なのだ。

ただ私は「飽食の時代」となった今も当時のことが忘れられず、食べ残しをすることや、食物を粗末にすることは罪悪だと強く感じている。食料の自給率の低さを見ると「飢餓の恐ろしさ」は増すばかりだ。親しい親戚に農家が居るのでイザとなれば何とかなるとは思うのだが‥

供出・物不足 代用品全盛時代

物不足は日を追って激しくなっていったが、特に金属類が国全体として非常に不足していた。戦争は莫大なモノの消耗戦でもある。資源小国のこの国では戦争が長引けばモノはどんどんなくなる。金属類や燃料はその最たるものであった。

金属は武器弾薬の元であり、ガソリンや石油は飛行機、戦車、軍艦等の燃料にはなくてはならないものであるが、唯一この国で生産していたエネルギー源は石炭だけであった。

当時石炭のことを「黒いダイア」などと呼んでいたが、炭鉱はフル生産の毎日であり、そこで働く労働者は正に生命線を握る英雄のような存在であった。

金属が不足していたので家庭にある金物は全て供出せよとの命令が出されていた。特に鉄製品は貴重な軍需物資として大変価値あるものだった。あらゆるものが瀬戸物などの代用品に変わっていった。

ガソリン等の動力エネルギーも不足していた。バスの運行にも差し障りが生ずるようになっていったが人間の知恵はすばらしく、この当時「木炭バス」なるものが誕生した。バスの後部にコークスとか木炭を燃やす釜を取り付け、そこから出るガスをエンジン内で燃焼させて動力源とするものでありそれが結構活躍していた。

但し、馬力が不足するのは致し方なく、よくパワー不足でエンコしてしまうのであった。そうすると運転手は少しも騒がず、やおら下車して釜に取り付けてある送風機を手で回したり木炭を上から投入したりして動かしていた。

この時代の標語の代表的なものとして「鬼畜米英」「忠君愛国」「八紘一宇」「武運長久」「贅沢は敵だ」「撃ちてし止まむ」「欲しがりません勝つまでは」等をいまだに覚えているが当時の軍事政権はこのような標語をたくさん造り、戦意の高揚を図っていたものと思われる。

このような有様はテレビで見る今の北朝鮮の体制に酷似していると思う。

防空壕

確か開戦の翌年、1942年に米軍機による初めての東京飛来があったと記憶とている。

陽春の晴れた休日に、突然西の空に数機の飛行機が現れ、飛行していたが空襲警報を発令する暇もなかった。爆撃したようには見えなかったのでこれは偵察機であったかもしれない。

何故敵機であると分かったかというと飛行機が飛んでいる下方に高射砲らしきものが発射した弾がはじけ白煙になる様がはっきり見えたからである。当時は高い建物は見当たらず空気も澄んでいたのでかなり遠方まで見通すことが出来た。離れていたので爆音は聞えなかった。

この時の印象は強く残っているが、本土に突然侵入され軍事政府は相当慌てたはずである。この時から空襲が俄かに現実味を帯びてきた。そのときに爆弾が投下されたかどうかは分からない。しかし、国民に与えたショックは大変なものが有った筈だ。

このことを契機にして各家庭に防空壕が掘られ、防火演習が隣組単位で行われるようになっていった。防火演習といっても防火用水の水を何人かでバケツリレーし、燃焼物にかけるというノンキなもので、その様は今から思うとコッケイであったが当時は真剣そのものであった。

防空壕は庭の一隅か縁の下に掘られるのが普通であったが、家族全員が一応入れるだけの広さが必要で、掘った後簡単な屋根をつけていた。これを掘るのはスコップ一本でやるのだから親父も一苦労であったと思われる。こんなものを掘っても気休めに過ぎないと思ったが、空襲警報の際に何度か入ったことがある。そのときには防空頭巾という綿入れの帽子のようなものを被っていた。

だが、この防空壕は子供にとってはなかなか面白い遊び場で、時々入って遊んでいたのを覚えている。又、防火用水をコンクリート製の桶に貯めておき、砂袋に砂を詰めたりしたのだが、とうとう最後には竹槍まで用意して本土決戦に備えたのだから今思えば実に滑稽な話である。

左は防空壕のイメージ

1943年(昭和18年)頃になると空襲警報のアナウンスがラジオから流れることが多くなっていった。これは東京地方の場合には通常「東部軍管区情報」として流されていた。夜には明かりが外に漏れるのを防ぐ意味から「灯火管制」といって各家庭も電気の傘に黒い布を巻きつけるよう命令を受けていた。空襲警報が発令されると隣組の組長は大声で近所に知らせに回っていた。しかし、この頃はまだ市街地に向かって直ちに爆弾や焼夷弾が落とされることはなく、軍の施設や工場なとを目標に爆弾投下が行われており、民家は大きな被害には至らなかったと思われる。

戦争というものを間近に感ずる瞬間であったが、現代の若い人々や小学生には全く縁のない話であり、このような体験をした日本人も少なくなりつつある。(04/03)もどる