毎年、12月は「第九狂騒楽」のシーズンだ。

私もご他聞に漏れず、合唱のステージに立ったり、演奏会を聴いたり、映画を観たりで結構忙しかった。

暮にこの名曲を聴かないとどうも落ち着かない。

「第九」はあらゆる意味で偉大な音楽だと思う。 |

年末行事として定着した「第九」演奏会は、苦しい台所事情のプロのオーケストラの重要な収入源でもある。毎年この季節は各所で第九のオンパレードだ。さながら日本列島第九合戦の趣がある。

昨年クリスマスイブに、ロシアのミハエル・プレトニョフが指揮する「第九」を聴いた。彼はむしろピアニストとしてのほうが有名だろう。

今回の演奏会では東京オペラシンガーズが歌った。この合唱団は世界の、小沢征爾氏の肝いりで創設されたわが国有数のプロ合唱団だ。実力は「世界に通用する」といわれている。

当日は総勢約80名、男女比率はほぼ半分ずつだった。われわれアマチュアの歌う「第九」とは構成人数や、並び方が異なっていた。

私はテノールとバスのパート双方を歌っているので、男声合唱は大いに参考になった。プレトニョフのテンポは非常に速かったが、さすがに合唱は手馴れたものだった。

オケの出来、ソリストは凡庸そのもので、少しも面白いとは感じなかった。少し異質なベートーベンで「こんな演奏もあるのか…」と思った程度だ。

因みにオケは東京フィルハーモニーが出演した。

「オーケストラ業界」の経営は厳しい

「のだめカンタービレ」の「マンガの世界」とは裏腹に大赤字で、つぶれかかっている団体は半数以上を占めている。

理由は簡単だ。今、わが国には連盟に所属する23楽団があるが、チケット販売などによる平均事業収入、5億円に対して運営費が倍の10億もかかるからだ。その差額は何らかで穴埋めしなければならない。

その最大の柱は云うまでもなく税金による公的助成である。

このような実態は何もわが国に限ったことではないが、この業界もその事実を直視した対応を真剣に考えないと生き残りは簡単ではないだろう。 今や納税者の支持なくしては成り立たないのた。

◆この税金負担は何も一部のクラシックファンだけが負担しているのではないことを、楽団員や関係者はよく認識すべきだと思う。 もともとプロオーケストラの数が多すぎるのだ。

|

|

| ■ 合唱に出演 ―是非出てみたい「10000人の第九」― |

今年は2回の「第九」合唱のステージに立った。そして、ためしにテノールとバスを歌い分けてみた。これは面白い実験だった。ただし第一回目は9月末に行われた演奏会だ。 今年は2回の「第九」合唱のステージに立った。そして、ためしにテノールとバスを歌い分けてみた。これは面白い実験だった。ただし第一回目は9月末に行われた演奏会だ。

元々テノールだが、バスパートは今年初めて稽古し、12月の本番で歌ってみた。また違った趣がある。

余り高い音は要求されていないので発声そのものは楽だったが、メロディや音の取り方が難しく、当初はテノールとごっちゃになり面食らった。

アマチュアは出演料を頂くわけではなく、それどころか、こちらから「カネを払って」一種の「お道楽」として「歌わせていただく??」のだから、しかめっ面して、しゃかリキになって取り組む必要も無く、楽しみつつ適当に色々なことを試してみるのも面白い。

異なるパートを歌ってみると他の声部が良く聴こえ、合わせようとする気持ちが出てくることが分かった。これで少し進歩したかもしれない。来年も機会があれば「歌い分け」をしてみたいなと思っている。

自己採点では今のところテノールのほうが少しマシかもしれない。

私は合唱団を特に選ばないので毎年のように変えている。

団員と交流や親睦を図るのが目的ではないので、今後も歌うとしたら相応の団体を探せばよい。一箇所で何ヶ月ものんべんだらりと稽古するのはご免こうむりたいし、色々な遊びに首を突っ込んでおりそんなヒマもない。

特に指導者が発声練習を長々やったり、「奇声」を出させたり<

滑稽なポーズをとらせたりするのは、こと私に関しては、「害あって益無し」だと思っている。

短時間に集中するのが緊張感もあり、もっとも進歩するのではないか。色々異なる指導者の元で稽古すると非常に勉強になる。第一マンネリに陥らないで済む。

★数回だけの稽古で本番オーケーという合唱団は無いかなぁ。

ステージに立つと、つど少しずつ力がついてくるのが実感できる。リハーサル、オケあわせ、ゲネプロ、本番と続く一連の演奏は真剣そのものだから、その間、普段の稽古の数倍の速さで進歩するのだと思う。だからステージ回数を増やすことが上達への早道である。

初めての本番のことは忘れない。必死の思いで歌ったことを…

ほぼ7〜8割程度(アマチュア基準)は歌えるようになり、その後は惰性でやっているようなものだから、進歩は遅々としていると感じた。アマチュアの歌い手がいくら稽古しても、この難しい歌を100点満点で歌えるなどということはありえない世界だ。何もプロではないのだから、適当に気楽に楽しむことことにしている。

両国国技館の「5000人の第九」はすでに体験しているので、今後は是非とも大阪城ホールまで出かけて、男声合唱で肩を組んで歌わせる元祖の佐渡裕さんの指揮で、是非一度「10000人の第九」で歌ってみたい。

だがカネと時間がかかる話しだよなぁ。経験者でも最低4回の稽古を現地でこなさなければダメなのだからね。

どうしょうかなぁ…と悩んでいる。

後は秋になって歌いたければ適当なところを探して歌えばよい。数回、稽古すればフツーに歌えると思う。

9月末、テノールで歌う |

12月10日、バスで歌う |

12月のステージ 指揮者の真正面だった。

男性パートは全体の4分の一程度でアンバランス

「敬愛なるベートーベン」という映画を観た。

普段余り見ない私としてはめずらしいことだ。

これはイギリスで作られた映画だったがここに出てくるマエストロは「粗暴で下品な薄汚れた中年男」だった。

写譜にきている若くきれいな女性(ベートーベンが書きなぐった元の楽譜をきれいに整理して書き直す仕事は男性がやっていたらしい)に丸裸やキタナイ尻を平気で見せたりする変人として描かれていた。

勿論これは彼のある一面であり作り話だろう。

|

映画の One Cut |

この世の中に聖人君子などはありえない。生身の人間と芸術作品の良し悪しは全く関係ないと思う。彼の実際の風貌はいわゆるあばた面で背の低いブ男の典型、別名「よごれ熊」などといわれていたという。(この映画のベートーヴェンはぶ男ではない)しかし生み出された作品の数々は楽聖と呼ばれるにふさわしいとびっきり美しく上等の音楽だ。

せりふの中に「音楽は神様の声であり言葉だ」というくだりがあるが「なるほど」と思った。

「第九」作曲の苦労話で初演の様子や「第九」の合唱をたっぷり聴くことが出来た。演奏はロンドン交響楽団と付属の合唱団だから素晴らしい音だった。生演奏よりはるかにオトが良かった。

また晩年のピアノソナタ、弦楽四重奏の現代音楽にも似た不思議な響もたっぷり聴くことが出来る。

第九好きな人はまあ観て損はない映画だろう。昔見たアマデウスはモーツアルトの生涯をサリエリの回想と言う形で描いていたが、いかにもアメリカ映画風だった。今度のはイギリス/ハンガリーらしい重厚さを感じた。

12月、列島は毎年「第九、第九」で明け暮れる。これはわが国の特異な現象だ。

で、全国で第九が全国で一体何回位行われているのだろうか?「ぶらあぼ」という無料の月刊誌がある。12月号の巻末に載っている演奏会情報から少し調べてみた。

−まるで「全日本第九合戦だ」−

月刊「ぶらあぼ」というクラシック音楽専門誌があるのをご存知ですか?

これは無料ですが色々な音楽情報が満載です。この雑誌の巻末に全国のコンサート情報が載っている。

それによると「第九」という名前がつく公演は12月に列島で延べ154回行われることになっている。それを地域別に分類してみたのが下記のグラフだ。

この情報誌に載っていないコンサートもあるだろう。しかし、おおよその傾向は推測できる。この季節はまさに「第九」のオンパレードで、さながら「日本第九列島」といってよかろう。

勿論これが良いとか、悪いとか言うつもりは全くない。以下はデータにより事実を述べただけだ。 |

こんなこともわかりました。(いずれも12月単月のデータ)

◆第九演奏会は10日、17日、24日の日曜日に集中している

◆「第九」の次に多いのは各種「クリスマスコンサート」の類で「メサイア」は意外にすくない。 モーツアルトはイャーの掉尾を飾り、圧倒的に数多く取り上げられている。

◆その他

出番が多いオケ、回数が多い指揮者ベスト5(外国人は除外)

| ランク |

東京・関東地区(74公演) |

近畿圏(41公演) |

| 1 |

小林 研一郎 8回(日本フィル) |

西本 智美 5回(京響) |

| 2 |

秋山 和慶 6回 |

広上 淳一 4回 |

| 3 |

現田 茂夫 5回 |

佐渡 裕 3回 |

| 4 |

上岡 敏之 4回(N響) |

各地区3回以下のケースは略 |

| 5 |

広上淳一・沼尻竜典・高関健 各3回 |

◆この季節、クラシック業界はボーナスの稼ぎ時だ。

オーケストラでは「日本フィルハーモニー」がダントツでナント10回の「第九」を行った。

後は多くても数回である。因みに「コバケン」こと小林研一郎さんはこのオケの音楽監督で、このオケとのコンビで8回の演奏会をこなしている。スゴイ!! だが客の入りは上々らしい。

しかし秋山さんは東京圏では6回だが、九州地区で更に4回の公演をこなしている。合計10回であり、これはオドロキだ。いくら名曲とはいえ同じ曲を、月に10回近くも振るのはご当人でもうんざりするのではないかと想像してしまう。

何しろ一回の公演を行うには、通常リハーサル、オケあわせ、ゲネプロもこなすのだから、本番を合わせると、都合30回以上も真剣に棒を振る計算だから大変だろうな。ようがんばるなぁ。

しかしこれは人気のバロメーターでもあると思う。興行的に見た場合、満席に近い聴衆の動員が期待されているのだと思う。その意味では広上さんは東西両方に人気があるということか。

その他、料金の分布とか、アマチュア合唱団の割合とか、面白そうなデータの分析もしてみたが長くなるので、このあたりでやめておく。

筆者が興味を持った演奏会を3つだけ挙げておきたい。

*日本初公演再現「第九」 *日本語で歌う「第九」 *丸の内「第九」

前2つは17日に神奈川地区で行われ、「日本語の第九」は鎌倉芸術館で演奏された。

最後の丸の内「第九」は恒例行事で、大晦日に丸ビルの1階で夕刻から行われる。今年は男性も加わるそうだ。(今まではなぜか女性だけ) これは大晦日、しかも入場無料だから大いに興味を持ったので覗きに行った。

そうそうもう一つ 大晦日に岩城宏之追悼、「ベートーヴェンは凄い!」というコンサートが、上野の東京文化会館で行われた。9曲の交響曲全曲の連続演奏を9名の著名な指揮者が振った。 トリを飾る「第九」は、指揮会の大御所、外山雄三さんが指揮したはずだ。

私は今年(2006年)6月に他界された岩城宏之さんの最後の雄姿を前年、あの東京芸術劇場で観て、とても感動した。このときは一人で全曲を振り抜いた。コンサートは「ベートーヴェン振るマラソン」と名づけられていた。

大晦日の午後3時ごろからスタートし、すべてが終わったのは元旦の午前2時ごろだった。

◆この時のことを別紙にまとめてありますので、興味がある方は覗いてみてください。

ベートーベンの振るマラソン

| ■ 権力に翻弄された「第九」 NHKテレビ・地球ドラマチックの感想を一つ |

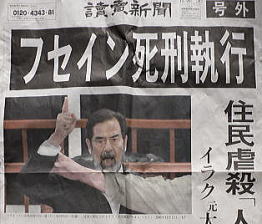

あの極悪非道なイラクのフセイン元大統領が死刑に処せられた。私は当然のことと思い、何ら感慨は浮かばなかった。街で号外が配られていた。「それが第九と一体何の関係があるんだ!」という方もいるだろう。勿論直接の関係は無いよ。

先日NHKテレビで「第九交響曲物語」という番組を見た。 先日NHKテレビで「第九交響曲物語」という番組を見た。

副題は「権力に翻弄された名曲」である。各国の政治家がこの名曲の「歓喜に寄せる」を民衆の結束、戦場や、革命などにうまく利用してきたというお話だ。

ドイツのビスマルクやヒットラーは当然のこと、ヨーロッパ各国、旧ソ連、中国、アメリカの元首まで、時の政権がこの歌を政治の道具としてフルに利用したという。

特に第二次世界大戦では戦闘意識のを盛り上げる歌としてさんざん利用されたらしい。

私は「なるほど」と思い妙に納得した。この歌にはそんな魔力があるのだ。

フセインもこれを利用して国民をうまく束ねるための道具にしたかどうかは知らないが、ベートーヴェンは難聴という静寂の中でこの歌を「平和や自由への祈り」としてシラーの詩を基にして作曲したと理解している。

戦争のような騒音とは無縁の世界であり皮肉なことだ。

彼がこれを知ったらどんな顔しただろうと思った。我ながらつまらねぇ感想だな。 (06/12/31)

このページのTOPに戻る |

|