| 記 事 の 中 味 | |

| 1.わが師の恩 「パステル画教室」の先生やモデルさん | |

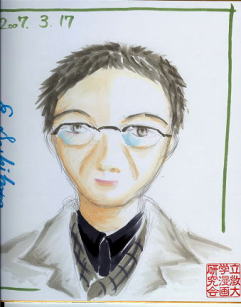

| 2.似顔絵を描いてもらう | |

| 3.新たに始めた「デッサンと水彩コース」 | |

| 4.よちよち歩きの「銅版画」 | |

| 5.楽しいかな野外写生会 | |

| 6.卒業制作?の自画像 | |

| 7.自由学園明日館の水彩画教室へ | |

| 8. |

|

| このテンペラ画は{お絵かき教室}のM.I先生が描いた作品だ。サイズはF8である。 この絵は偶然Netで発見した。ある時、この先生がわれわれ「パステルアートの教室」の受講生に向かってこんな話をされたからだ。 「パステル画の大家、高塚省吾画伯の裸婦の絵をインタネットで検索して御覧なさい…参考になりますよ」 早速調べ、素晴らしい絵を発見したが、ついでに先生の絵も検索してみた。するとこんな素晴らしい絵がオークションに出されていることがわかった次第だ。更に検索してみると日動画廊にも2点の絵が登録されていた。 この事は先生に包み隠さず話し、先生と教室の他の素人画家(女性が多い)にもプリントし見せた。先生はプリントがキレイだと驚いていた。と同時に「懐かしい絵だ」ともおっしゃっていた。 また、「幾らで落札されたのか」と気をもんでおられた。彼はご自身でPCを使う事はほとんどないとのことだった。 I先生との教室での師弟関係はひとまず終わり、4月からは「デッサンと水彩画」という別の教室に入った。3月に入り先生に2年間お世話になりました…と挨拶すると「エエッー!止めるのもったいないなぁ」といって頂いた。 I先生には2年にわたりご指導いただいたが一定の人間関係も出来ていたので残念な気もする。彼はクラシック音楽に造詣が深く、オーディオの世界にも詳しかった。お話によると自宅に中低音コンクリートホーンまで設置したというから相当な音キチだ。この点でもうまがあったのだ。美術の本場、イタリアの美術学校卒で私とはまるで正反対の神経細やかな人物だった。 |

一番星 みぃつけた! |

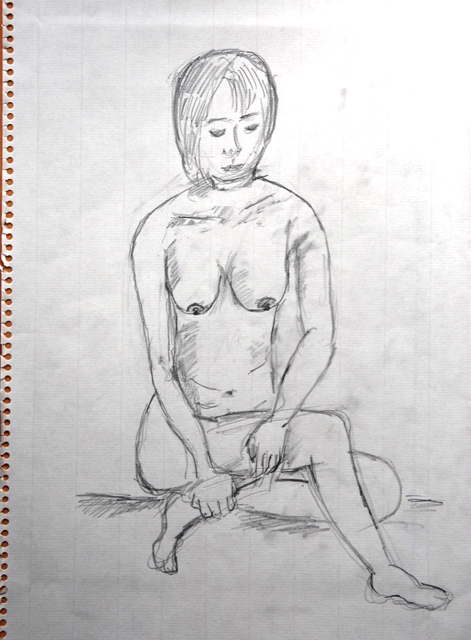

*モデルさん

この教室では春秋の2回、通算年8回の女性モデルを対象に描いてきた。

ヌードのこともあるしコスチュームをつけることもある。モデルさんは毎回連続2回ずつで変わった。いかにもベテランらしい人も居たが、まだはじめて数回という人もいた。この仕事も決して楽じゃないなぁ…と思った。とにかく同じ゜ポーズをとり続ける。途中で何回か休みはとるにしても一定の姿勢をとり続けるのは素人が考えるほど簡単ではない。体が硬直するらしい。始めたてのモデルさんは休憩時にはぐったり疲れた様子だった。

絵の経験がない友人などはヌードと聞くと、ニヤリと意味ありげに笑い、エッチなことに気を廻すが描くほうはそれどころではない。

ボンヤリ見ているだけでは「商売」にならない。抽象画ならいざ知らず「絵」というものは対象をまずよく観察しないと描けないので凝視するが、この時は女性のハダカは単なる対象物としか映らない。勿論色っぽく美しいとは思うが…

ページのトップに戻る

2. 似顔絵

先日、天気も良いので池袋西口の芸術劇場広場まで出かけてみた。自宅からブラブラ歩きで30分とはかからない。

この広場では色々な催し物が開かれる。各種バザール、古本市、地方物産展示即売会、新車の展示などなどだ。ちょっとした舞台がありミュージシャンたちが自慢の演奏を聴かせたりする。ストリートミュージシャンや各種パフォーマンスなども盛んに行われている。

「サンデー毎日老人」の暇つぶしの散策にチョイチョイ出かけてみる。

似顔絵コーナー |

Esashi |

昨年に引き続いて豊島区主催の「回遊美術展」の催しがあり、その一つとしてここを出発点にして美術館めぐりをしたりするのだが、たまたま似顔絵コーナーがあったので意を決して一枚の絵を描いてもらった。これは初めての体験だった。

私を描いてくれたのは近くのR大学の漫画研究会の女子学生だった。受付嬢に300円支払い、何名かの学生の作品を見てお気に入りの画風を持っている絵描さんを指名できるのだ。私には作品は皆同じように見えたので「今空いている人誰でもよい」と伝えた。

一人の可愛らしい女子学生が前に座り色紙を取り出し鉛筆で下絵を描き始めた。しばらくしてから彼女に「オレ貴方の先輩だよ」と云った所、チョッとビックリした様子だったが「私の父親もR大卒です」と云ってニコニコした。こんな少女に先輩面して威張ってみせても仕方がないのだが…

やはりこの俺、「あほで、おっちょこちょいで、威張りや なんだなぁ」 これ死ぬまでなおらねぇなぁ…と思った。

話している間に私は彼女の祖父とほぼ同年代であることがわかった。つまり孫娘に似顔絵を漫画風に描いてみらったのだ。それにしても私の学生時代には「漫画研究会」はなかったと思う。確か美術部というのは有ったような気がするが…現在、部員は60名くらいだという。

私は意地悪く「今のR大はまるで女子大だなぁ…」と云ったところ、彼女はむきになって「でもまだ男子のほうが多いのです…」とのことだった。

この世代の若者が大きな感化を受けた漫画家はなんと言っても手塚治虫氏だという。さもありなんと納得した。私の時代は「のらくろ、フクちゃん、冒険ダン吉」だったのだが…時代が違うよ時代が…かなりの時間をかけて丁寧に描いてくれた。

この絵を見ると一気に50才くらい若返ってしまった…と思った。毛はふさふさしているし、シワ一本ないし、第一実物よりはるかに利口そうだしね。

アハハ…

漫画と云えども絵であることに間違いなく実に色々な色を使う。描き方は達者で非常に参考になった。

このような絵は残念ながら私には描けない。彼女に言わせれば結構画材代にカネがかかるらしい。色は一種の水彩絵の具だと思うが、マンガを描く時に良く使うものだという。

出来上がった作品を手渡す時「長い間お時間をいただき、申し訳ありませんでした」と礼儀正しかったが、何も謝る必要なんか全くないのにねぇ… 若い女性に長時間見つめられることなど全くない爺だからねぇ。 ページのトップに戻る

3.新に始めた「デッサンと水彩画」コース

私はこのコースでは新入生。 それなのに時間を間違え初日から遅刻

私はこのコースでは新入生。 それなのに時間を間違え初日から遅刻

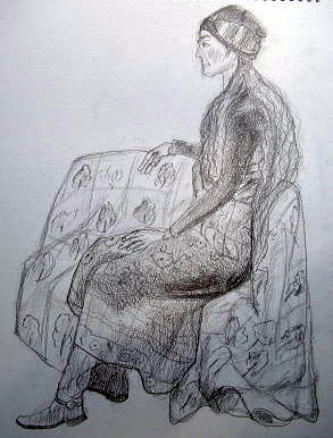

本年度初回はいきなりモデルのデッサンがイーゼルを使い行われていた。

まだ若いA先生は「別コースでビンなどの静物を書いてもよい」と云ってくれたが、ビンや果物は少しも面白くないので、ずうずうしく人物のデッサンに加わった。

この教室のメンバーは12人程度で、ナント男は私のみだった。

他は一見、絵が上手そうに見える昔美人の上品なオバさま達。いつも感ずるのだが女生徒?の絵は何で皆同じようにきれいなのかな。私には皆同じように見えるのだが…

鉛筆は2B、鉛筆の持ち方、削り方も知らなかった。鉛筆削りではダメとのことでカッターナイフで削るように云われた。鉛筆の持ち方やイーゼルにはすぐに慣れた。

いくつかアドバイスを受け、できあがったのが下の絵だ。デッサンは単調でもう飽きたので次回からは早速水彩で色をつけることにした。

絵の具は透明水彩、筆はラファエルの丸筆がよいと先生がおっしゃるので購入することにした。はて、いったいどうなるものか楽しみだな。 アッハハハ!

スケッチブックはLangtonの6号

|

|

ページのトップに戻る

4.![]()

|

「版画」に以前から興味があり、一度どんなものか試しに描いてみたいと思っていた。 |

銅版画について、ど素人がヘタな「解説」をするのはちゃんチャラおかしいが、感想として少し述べておきたい。

特徴点だけを上げると、代表的な版画の「木版」が凸版なのに対して「銅版」は凹版だという大きな違いがある。原版の作り方は正反対だ。

今回は初めてであり、たったの7回合計14時間のまったく銅版画の「さわり」だけを習ったに過ぎない。

絵を描く技法としては「間接法」といわれるもので「エッチング」(線の描き方)と「アクアチント」(面のトーンを作る)という技法を教えていただいた。

直接法(ドライポイント)については講座では触れていなかった。サイズは「はがき」サイズだけだった。

講師は版画家でありM美大講師のY・I氏、受講生は当初12名程度、初めての体験者は半数程度で若い人も多かった。

但し、新人で最後まで残ったのは私ともう一人、若い女性だけだった。途中で脱落した人も何人かいたようだ。

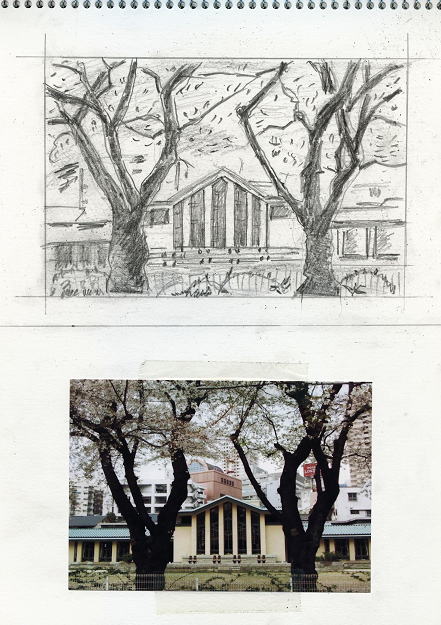

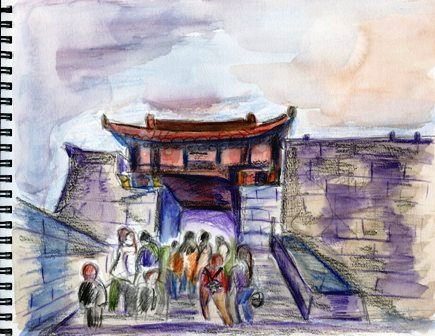

The Miyonichi−building of the cherry tree E・S

◆版画が出来るまで

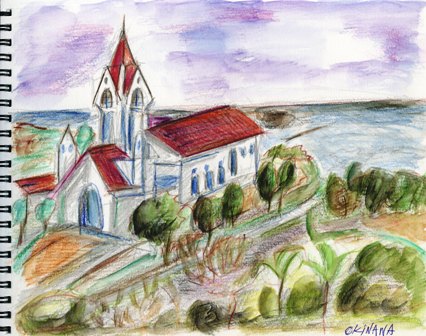

明日館の正面と銅板原画のスケッチ |

版画のおおよその工程 大まかに分けると 左下の写真を基に、はがきサイズのスケッチを描いた。 桜の木の幹の間の建物が美しく版画にしてみようと思い立ったが「難しいだろうな…」と予感した。案の定、第一作としては欲張りすぎたと思う。 版画は最終的には紙に刷り上げてはじめて作品になるが、やはり一番大切なのは銅版に絵を描くことである。 間接法の場合は、ニードルという先のとがった鉄筆のような筆記用具でグランド塗布された銅版の表面に絵を引掻くように描くのだが、なかなか思うようには描けなかった。細かい作業だし、失敗すると修復が大変だ。 特に版画の絵そのものはスケッチ画の「裏面」を表にして描かないと反転した版画になるので非常に戸惑った。トレーシングペーパーとカーボン紙を使い銅板に転写し描いてゆくが錯覚に陥った。 仕上がりの時にどのような絵になるのか、想像することが全く出来なかった。 また、腐食の時間や印刷時のインクの扱い方、更にはアクアチントの際の松脂の粉の散布やバーニングによる定着と腐食のタイミング等、いずれも初体験で面食らうことが多かった。 私としてはめずらしく真剣になり、猛暑の夏、汗だくになって取り組み、何とか4点の作品を仕上げた。 絵を教室で描いている時間は無いので、ほとんど自宅で描き、教室ではニス、灯油、揮発性の溶剤や油性インク等を使う各種作業や、印刷機で刷り上げることに時間を当てた。 受講生には経験者も多く、非常に上手い版画を作る人も居たが人まねをしようにも、よちよち歩きなので無理な話だった。 |

◆「銅版画の技法」についのリンク⇒ここをクリックしてください。

版画教室は8月に一通り終了した。引き続いて後期の講座を受けてみないかとのお誘いがあったが、諸般の都合で今回は取りやめた。

銅版画は、工程が複雑で奥が深くなかなか面白いと思った。

機会があれば再度取り組みたいと思う。小品ではあるが、曲がりなりにも4点の作品を刷り上げたので、初歩的な技法については一通り理解した。次回はこの体験を生かして、版画らしい雰囲気を持つ、少し凝ったものを造り上げたいとは思っているのだが…

★他の作品については本サイト「銅版に描く」で紹介してみたい。 ページのトップに戻る

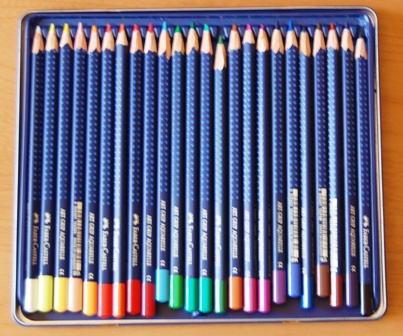

| 10月中ごろ、お絵かき教室で写生に出かけた。 場所は日比谷公園だった。ルンルン気分で出かけたが生憎の曇天で今にも雨が降りそう。今までポカポカ陽気だったのに、選りによってこの日はひどく寒かった。 教室での屋外写生のチャンスはほとんど無い。 教室では花、静物、人物、などが主で、名画の模写などもあるが滅多に外に出かける事は無い。いろいろな制約があり、管理面で先生も大変なのでこれは仕方がないことだ。 風景画は非常に魅力があるが、描きたければ自分で出かけて写生すればよい話だ。  この日は2時間で3枚のスケッチをした。猛スピードで描いたつもりだ。参加者は教室の女性たちであるが、何故か彼女等は全員が木陰にひとかたまりになって描いていた。私はポツネンと一人はなれてスケッチした。 イーゼルも含めると水彩用具一式はかなりかさばる。持参するのが面倒なのでFABER−CASTELLという鉛筆状の水彩用具を使い、小さなサイズの手帳にイメージを描いた。デジカメ写真も同時に撮り、それらを基に家で改めて書き上げた。 *日比谷写生会作品へのリンク |

|

|

6. お絵かき教室の卒業制作は自画像

三月は卒業式のシーズンだ。私も2008年3月18日、一年間お世話になったA先生の教室をめでたく?自ら卒業した。先生は優しい方で指導も的確だと思ったが、一年経つとマンネリになるし、絵の対象なども変化が乏しくなる。

教室の画学生?は殆どご婦人で、皆良い方々だと思うが彼女らとの人間関係も何かとわずらわしい。この辺で辞めるのが得策だと思っていた。

|

この一年、月二回の教室での「お絵かき」のほかに若干の絵を自発的に描いたので、大小取り混ぜて30点程度は描いたことになる。私は描きあげるスピードは速い(粗雑)ので、一回で必ず一枚以上仕上げてきた。 |

■絵を先生に見せたら 「背景のビルだけは○だが、その他は×△□?…」とのこと そうだろうなぁ…自分でもそう思うのだからねぇ 私は、絵を描くときにはどんな場合でも 一切省略せず描くことにしている。 たとえば花などの場合でも花瓶や背景も省略しないで ありのまま描くことにしている。ヘタでも毎回必ず 一枚の「絵」として完成させている。  ショップで売っている紙細工の明日館 ページのトップに戻る |

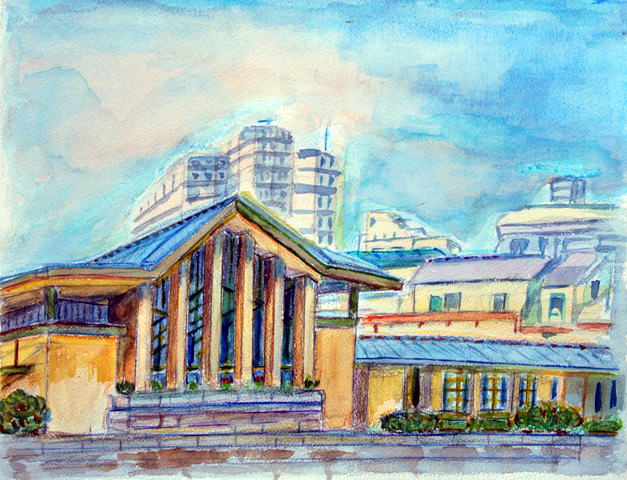

この四月から池袋にある自由学園・明日館の水彩画教室に出向くことにした。 自由学園は羽仁吉一、もと子夫妻により1921年(大正10年)に創立された女学校である。 1997年、国の重要文化財に指定され、保存改修がされたがアメリカが生んだ巨匠、フランク・ロイド・ライトの設計になる由緒ある歴史的建造物だ。 非常に美しい木造建築であり、一般公開以外に動態保存としていくつかの事業を行い、その一つに公開講座が開かれている。 月一回の水彩画教室だがこの美しい建物の内外を画題として絵が描けるので参加してみた。今まで二回の体験をした。 教室は館内の「タリアセン」なる大教室だ。メンバーは私を含めて15名だが、なんとオトコは例によって私一人だけで、他は総て今もむかしも美人の女性たちだった。 先生は日本画専攻のM美大講師のM氏でまだ若い方だった。そしてM氏を教えた大先生がお一人、大先生は初回と最終回のみ来られるという。この方も日本画で、かなり名のとおった方のようにお見受けした。初回に心構えと簡単なレクチャー、最終回には生徒の作品を並べて指導してくれるとの事。 一般的な教室では大体が花、静物、人物など定められたテーマを描き、先生が指導する形式が多く、風景画はせいぜい年に一、二回程度だが、ここでは園内建物の内外を自由に描くことに重点を置いている。しかし画題として難しい人は、花や野菜なども教室内で描くことが出来る仕組みだ。 私は花や静物には殆ど興味がなく、前の教室でも気が乗らず遊んでいたが、今度は建物の総てを半年間で描いてやろうと思い意気込んだ。 初回から外に出てデッサンし、色をつけ始めたが、さすがに二時間では完成出来なかった。仕上げはデジカメで写真を撮りそれを参考にして家で完成させた。 その第一号作品が左の風景画で正面のホールを中心に描いてみた。不思議なことに野外に出てスケッチした生徒さんは私を含めて3名程度、大多数が教室で花の一輪挿しをスケッチしていた。どうでもよいことだがつまらないと思う。 今日まで数点の絵を仕上げたが、幾何学模様の美しい建物を描くテクニックも感性も持ち合わせていないのがよくわかった。 この講座は9月までだが、少しましなものが描けるよう工夫したいとは思うのだが… はたしてどうなるかな… ■明日館へのリンク http://www.jiyu.jp/ |

一分間デッサン |

二分間(アタマは向こう側) |

◆上は三分間のデッサン 立居は比較的簡単だが正面や 横からのポーズは難しい |

これは最後に書いた10分間デッサン 時間かけてもヘタは下手! |

「近畿日本ツーリスト」の主催で これ以外にスケッチ旅行などの 企画もあるようだ |

|